『SUPER HAPPY FOREVER』五十嵐耕平監督インタビュー

Somewhere, Beyond the Sea

取材・構成・写真:隈元博樹

協力:結城秀勇

2024年8月21日、築地

五十嵐耕平(いがらし・こうへい)

1983年、静岡県生まれ。東京造形大学在学中に制作した初長編映画『夜来風雨の声』(2008)が、シネマ・デジタル・ソウル2008にて韓国批評家賞を受賞。その後、東京藝術大学大学院映像研究科映画専攻の修了作品『息を殺して』(2014)が第67回ロカルノ国際映画祭新鋭監督コンペティション部門に正式出品され、高い評価を得る。日仏合作でダミアン・マニヴェルとの共同監督作『泳ぎすぎた夜』(2017)は第74回ヴェネチア国際映画祭オリゾンティ部門、第65回サン・セバスチャン国際映画祭など国内外の映画祭に正式出品され、日本やフランスをはじめ各国で上映された。『SUPER HAPPY FOREVER』の基となった短編映画『水魚之交』は2023年、第71回サン・セバスチャン国際映画祭でプレミア上映されている。

過去と現在をつなぐために

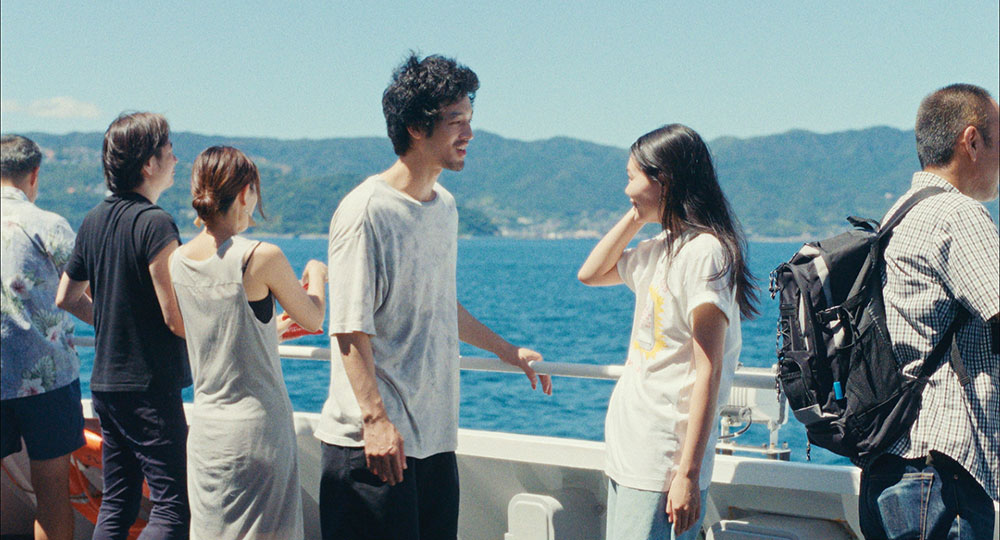

©2024 NOBO/MLD Films/Incline/High Endz

——本作は主人公の佐野が妻の凪を亡くしたばかりの2023年8月19日という現在(以下、「第一部」)と、佐野と凪が初めて出会った2018年8月18日の過去(以下、「第二部」)、それからラスト(以下、「第三部」)を交えた物語です。そもそもなぜこのような構成にしたのでしょうか。

五十嵐耕平(以下、五十嵐) 映画に映っているものはすべて過去であり当然終わってしまっている。なのに、スクリーンに映ればそれが今目の前で起こっていることのような感覚を覚えます。それが映画の面白さのひとつだと思いますし、映画の「能力」みたいなものを感じます。だからこの物語を語る時は、すでに亡くなってしまっている人やモノたちがあるんだけど、それが蘇ってきたような感覚、目の前で生き生きと生命感が溢れるように感じられることを目指したかった。そのことがこの構成にした大きな理由のひとつです。

——そうした過去と現在をつなぐものとして、ボビー・ダーリンの「Beyond the Sea」、ホテルの扉に挟まれたハイライト・メンソールのタバコ、佐野が凪へプレゼントした赤い帽子などが登場します。これらの存在も映画の能力のひとつなのでしょうか。

五十嵐耕平 物質的なことやアクションを取り込まなければ、すごく感傷的で内的な映画になるなとは思っていました。だからそれらを使って内側に留まりつつあるものを外側に持ち出し、変形して見せていくことで物語を語っていく。そういった形式にしていけば、この映画の雰囲気もそれほど感傷的にならず、どこかカラっというか即物的な感覚と一体化していけるなと思いました。大切な人が亡くなったり、モノをなくしたりして落ち込んでしまえば、どうしても人間の内側の問題にフォーカスしていかざるを得なくなってしまう。だけど映画は、それらを作劇の上で外に出してみることができる。それも映画の能力だと思いますね。

——佐野が着ている「UMBRO」のTシャツも印象的でした。第一部ではそのシャツのバックプリントがフレームインによって見える場面が多く、カメラはつねに佐野の背後を捉えようとしていることがわかります。一方、凪が登場する第二部では基本的に彼女の姿を前から捉えようとしています。

五十嵐耕平 物語の中盤あたりで「背中を見せてほしくない」といった台詞もありますが、背後から人物を捉えることはある種死のイメージと関わっています。顔がよく見えなくて、生きているのか死んでいるのかさえもよくわからない。そのこともあって凪の死を経験した佐野の背後をどのように撮るのかは、最初から重要な要素としてありました。また道徳的な観点なのかはわかりませんが、すでに亡くなってしまっている凪を背後から撮るのかと言えば、それほど撮れないなと。ホテルのベッドで寝ているところ、桟橋、カップラーメンのシーンくらいで、それ以外に彼女の背後を意識的に捉えようと思ったシーンはありません。人物のどちらにカメラを置くのかは、撮影に入ってからも都度考えていました。

——もうひとつ、過去と現在をつなぐものにホテルがあります。どこか存在そのものが幽霊のような場所にさえ感じたのですが、たとえば五十嵐さんの過去作『息を殺して』(2014)における工場とも近い存在だったりするのでしょうか。

五十嵐耕平 『息を殺して』の工場は完全に「お墓」もしくは「防空壕」だと思って撮ってました。つまりそこから人物たちが出ていくのか、あるいは出ていかないのか、ということは彼らは生きているのか、死んでいるのかということと同義の場所だったわけです。今回のホテルは時間の流れというか、高度成長期に建てられたホテル特有の、人々がいた記憶みたいなものが滲み出ている場所です。話は若干ずれますが、5年前と現在とで何か変わったことがあるかと言われたら、すぐにはあまり思いつかなくて……。日常から来るバイアスなのかはわかりませんが、本当にたくさんのことが失われ、なくなり、変化してしまった。にも関わらず、そんなに変わってないと言えてしまうんです。だから表層としてはそんなに変わってないのに、実情はすごく変わったというのが5年という時間だと思います。しかも過去と現在には2018年と2023年の隔たりがあるので、映画の中でもコロナ禍の期間が含まれているわけです。今というのはそういった時間を経た現在であり、すごく変わったことが大量にあるはずなのに、そんな変わってないって思えてしまうこと。それがすごく不思議だなと。そのこと自体はこの映画のホテルや、伊豆のロケーションに投影しました。

©2024 NOBO/MLD Films/Incline/High Endz

——なかでも宮田は鴨長明『方丈記』の序文を浴場で唱えたり、三人で食事をする場面では自分が食べたロコモコ丼に対して「ベストエバー(現時点で最高)だ」と言います。物事や状況は変わり続けていくものであり、更新されていくことを最初から知り得ていたかのような人物です。

五十嵐耕平 宮田はスピリチュアルなセミナーにハマっているわけですが、あのセミナーで考えられていること自体、現実社会においてもどこか見聞きするようなことじゃないかとは思っています。たとえば前向きになれば幸せが訪れたり、偶然を信じればパワーがもらえたりすることはあると思います。「ネガティブに考えていたら、そのことに囚われて落ち込んでいくよね。それだったら明るいことを考えている方がよいよね」と。だから言ってること自体はそんなに間違ってない。また物質的なものにあまりにも囚われすぎているのもよくないと思いつつ、でも物質こそがすべてみたいなことだってある。宮田はそういうことについて自覚的な人だとは思います。問題はセミナーにお金をつぎ込んでしまっていることではありますが、何かを信じたりすることは全然問題ではなく、宮田が考えていることは全然間違ったことではない。だから彼は物事はいつも変わっていくんだということも一番理解していると思います。ただそれがたとえば彼の指輪の行く末のように、自分の身に起こったとき、やはり僕たちはどうしようもなくそのことを受け入れらないのかなと思います。頭では理解していても。

——佐野や宮田だけでなく、凪のキャラクターも魅力的です。彼女はやるべきことを忘れてしまったり、モノをなくしてしまいます。それは凪を演じた山本奈衣瑠さんのパーソナルな部分から生まれたものだったのか。あるいは作劇としてつくりあげられた設定だったのでしょうか。

五十嵐耕平 両方ありました。最初に山本さんとお会いしたとき、別に何かモノをなくしやすいわけではありませんが、いろんなことがうまくいかないんだとおっしゃっていて。生活の細かいことがみんなみたいに要領よくできないと。だけどそういうことのある人なんだということで凪について考えた時に、映画の中で彼女は亡くなってしまうけれど、自身も何かを失っていく人物にすればそのイメージがご本人とも合うんじゃないかと思ったんですね。それから前作の『泳ぎすぎた夜』をヴェネチアで上映した晩に配給会社が船でパーティーを開いてくれて、みんな最高に楽しそうで幸せだったんですが、その時大木プロデューサーが携帯電話を海に落としてしまって、今もまだアドリア海に沈んでいます。あのiPhoneはもう手元にはないけれど、今もまだ日本から遠く離れた海底に誰にも知られることなくあって、下手したら僕たちが死んでもまだあるかもしれない。そう思うと何かを失うことも悪いことだけではないなと。ただのiPhoneでも一生の思い出になるんだよなと思ったので、そういうことを考えながら脚本を進めて書いていきました。

つねに同時にある

——本作のタイトルは宮田が通うセミナーの名前ですが、コンビニの前でカップ麺を食べる場面の「永遠にずっとめちゃくちゃ幸せでいられる」という凪の言葉にもつながっています。また宮田は浴場で老人を救出しますが、「これで助けたの、二人目か」と言った直後に「あのじいさんダメだと思うよ」と打ち明ける。つまり物事の善し悪しに関係なく、ここではつねにフェアネスな状況が展開されています。

五十嵐耕平 この映画のすべての考え方がそうだと思います。何かひとつのものには表と裏が当然あって、それが同時にあることとどうやって向き合っていけばよいのか。たとえばホテルだとお客さんのいるフロアと従業員のアンが働いているバックヤードがあります。僕たちは普段バックヤードを見ることができないので、アンたちの物語は知り得ませんよね。だけどそれはつねに同時に存在しているわけです。むしろ背後の労働がなければ表のロマンスは展開されない。それからこの映画に流れている時間は表裏みたいに過去と現在で分けられてはいるけれど、凪の登場によって過去を見ているはずなのに今生きている彼女を見ることになるっていうことがこの映画なのかなと思います。それは脚本を書く時にもずっと考えてました。

——編集はどのようなプロセスを経ていったのでしょうか。

五十嵐耕平 最初は素材をすべて編集の大川景子さんにお渡しして、僕も入りつつ一緒に編集を進めました。ディスカッションを踏まえ当初は120分の尺に収まり、それはそれで面白かったんです。だけどこの映画で目指すフォルムは、もう少し別の可能性もあるのではないかということになりました。それにもともと90分尺を想定していたこともあり、もう一回やってみようということで共同プロデューサーのダミアン・(マニヴェル)にも入ってもらい、ただ単純に短くするんじゃなくて、よりソリッドにしていく方向を模索しました。120分版はひとつのショットの中にいくつもの意味があって、それらがある種放射線状に放たれることで物語が結ばれていく形でしたが、さまざまな話を絞る方針に切り替えて94分まで短くした感じですね。佐野と宮田の父親の話や二人の関係性がもっとわかるようなエピソードなどもありましたが、そこからよりシンプルな形にしていきました。

©2024 NOBO/MLD Films/Incline/High Endz

——第一部と第三部をつなぐとき、ホテルのドアにハイライトのタバコが挟まれていますが、アンの前で佐野がチェックアウトするシーンは撮られていたのでしょうか。

五十嵐耕平 そのシーンは撮ってませんでしたね。時間によっても分けられますが、第一部は佐野と宮田の物語、第二部は凪の物語、第三部はアンの物語として撮っていたので、その人物たちから見える時間を基本的には撮っています。だからアンが見ていなければ、そこに佐野はいないわけです。そういうシーンをつくれば佐野の登場も考えられたと思うんですが、僕としては第三部に彼が映ってない方がよいと。そこにアンと佐野のコミュニケーションが物語として発動していくことよりも、扉に挟まったタバコ、そこに流れこむ鼻歌だけが二人を媒介することで、この世界そのもの、人物たちのそれぞれの人生がより見えてくるんじゃないかと思いました。

——音づくりに関して、過去と現在のパートでニュアンスを変えた部分などはあったのでしょうか。

五十嵐耕平 後半の第二部は特別に音をどうにかしようという意識はありませんでした。ただ、前半は物語の目的もそうですし、佐野と宮田の関係も曖昧な部分から始まるので、それがだんだんとわかってくるような仕様にしています。身近な人が死んでしまった経験をすると、亡くなった人のことをどう認識すればよいのかわからなくなると思います。今までと同じ現実ではあるんだけど、本人にとっては混乱しながらも人の死を認知しなければならない。そのような佐野の内的な状況を踏まえ、前半は若干の違和や質感が出てくるように音を構成しています。

——タクシーから降りた佐野が嘔吐する場面ですが、遠くで雷が鳴っていたかと思います。その後も雷の音が聴こえますが、あれは自然のものだったのでしょうか。

五十嵐耕平 雷の音はポスプロでさらに加えました。最初の嘔吐する場面でフレームの中に稲光が入ったカットを僕がOKテイクにしたので、サウンドエディターのアガット・(ポッシュ)が次のカットで雷の音を乗せてくれました。ちなみに次の宮田と佐野がホテルに帰った場面では雨が降っている音も少し加えられていて、雷鳴だけでなく雨も降っているようにつないでくれているので、このシーケンス全体の感情をうまく捉えた音の構成になったかなと思います。

——サウンドデザインをはじめ、マルタン・ベルティエさんやダミアン・マニヴェルさんが共同プロデューサーを務めているなど、本作では海外との共同製作をフィールドとした映画づくりが展開されています。五十嵐さんは過去にもダミアンさんと『泳ぎすぎた夜』を共同で監督されていますが、今後はどういった形で映画をつくり続けていこうと考えていらっしゃいますか。

五十嵐耕平 とくに決めてはいませんが、自分たちなりのやり方を手放さないようにしたいとは思っています。予算的にもそれなりに規模が大きくなってはいるものの、それを超巨大にしたいという野望はない一方で、これからも映画をつくっていくには共同製作をベースにしていかなければ難しい部分もあると思います。国内で完全に流通させて回収できるのであれば問題ありませんが、自分たちの方法でつくりたい映画は海外との共同製作が必要ですし、その可能性が広がっていけば僕たちだけでなくさまざまなタイプの映画がつくられるはずです。ヒットするかどうかはさておき、ギャンブルのように考えなくても継続して映画づくりができる方法論にはなってくると思うので、共同製作は今後も自分たちなりに映画を撮っていけるひとつのメリットとして考えています。

ただその場合、最近自分が映画をつくる時に思っているのは、どのようにしてオリエンタリズムと呼ばれるものに付き合っていくかということがあります。自分の映画はそれほどオリエンタリズムを感じない方だとは思ってますが、意識的に感じないようにしているところもあるのかもしれない。日本映画には「こういう感じが日本映画だよね」っていうある種のイメージを抱かれていると思うんですが、今日はむしろ海外の人たちが思っている日本映画のイメージを強化させない方向でつくり続けられたらいいなって。海外ではそのことが確実に求められていると思うので、それを察しつつも、どちらかと言えば日本に暮らしている中で自分の裸に近いような現実感の漂う映画をつくっていきたいなと思いますね。