「ホン・サンス映画はどのように生まれるのか?」@東京藝術大学 横浜校地馬車道校舎

隈元博樹

[ talk ]

講義中盤でのこと。ホン・サンスは私たちに向かってこのように語りかけた。「たとえば木の葉や髪の毛が風にそよいでいるとする。この情景がひとつの事物の瞬間だとするならば、いまこうして私がみなさんと出会い、ここで語り合っていることもひとつの事物の瞬間なのです」。私はとても素敵な言葉だと受け止めた。だけどこの言葉をさらっと鵜呑みにせず、少しのあいだ深く考えてみたいとも思った。さりげなく放たれたこの言葉に「ホン・サンス映画はどのようにして生まれるのか?」という問いの、もっともふさわしい解答が隠されているような気がしたからだ。

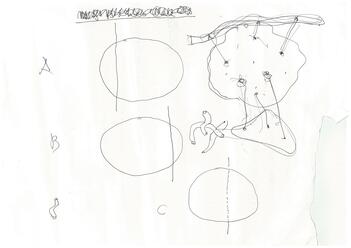

最初にホン・サンスは学生時代に影響を受けたセザンヌの絵画から、絵画や映画のシーンを構成する抽象性と具象性について分析していった。ここでの抽象性とは作品におけるデザインやフォルムのことであり、具象性とはそこに描かれた即物的な人物や物質を指している。続いて彼は作品がひとつの楕円型であると仮定し、無造作に1本のラインを引いてみせた。そして二分された両端はそれぞれが抽象性と具象性であり、作品はたがいの要素の衝突や補完作用によって生み出されるということを私たちに説く。つまりラインを引く作業とは、作家が自身の作品を定義するための必要不可欠な作業であり、作品のどの場所にラインを引くかによって、抽象性と具象性がどの程度の影響を及ぼしているのかをそこに提示することができるというのだ。

最初にホン・サンスは学生時代に影響を受けたセザンヌの絵画から、絵画や映画のシーンを構成する抽象性と具象性について分析していった。ここでの抽象性とは作品におけるデザインやフォルムのことであり、具象性とはそこに描かれた即物的な人物や物質を指している。続いて彼は作品がひとつの楕円型であると仮定し、無造作に1本のラインを引いてみせた。そして二分された両端はそれぞれが抽象性と具象性であり、作品はたがいの要素の衝突や補完作用によって生み出されるということを私たちに説く。つまりラインを引く作業とは、作家が自身の作品を定義するための必要不可欠な作業であり、作品のどの場所にラインを引くかによって、抽象性と具象性がどの程度の影響を及ぼしているのかをそこに提示することができるというのだ。

たとえば木の葉が風にそよぐ情景があるとする。しかしこの情景とは、風と木の葉がそれぞれに独立した状態にあるわけではない。風の作用によって木の葉がそよぐ、そうした同時多発的な流れのなかで生まれるひとつの場面だ。だからそこには木の葉のそよぎ方といった数多の方法や風の構造だって考えられるだろうし、風や木の葉が本来持っている即物的な側面によってその情景が生まれるとも言えるだろう。ひとつの場面のなかにデザインや構造といった抽象性と、即物なるものから導かれる具象性とが依拠した状態。このことこそが作品そのものの本質であるならば、たがいの要素が生み出す衝突や補完を促すために、作家は自分なりに見定めたラインを引かなければならない。つまり作家にとってラインを引くこととは、自身の作品を生み出す行為であると同時に、引かざるを得ない行為なのだ。そのなかで作家たちは、あることに気づく。これまでのラインとはちがった別のラインが引けるのではないだろうか......。

こうした試行錯誤を背景に、彼らはこれまで見えることのなかった抽象性と具象性を導くための新たなラインを探求することになる。ホン・サンスはこの抽象性と具象性を導くラインの事例をもとに、自身の映画を生み出すための「ホン・サンス ライン」を私たちに提示していく。たとえばホン・サンス映画には、初期から一貫して抽象的な空間のなかに具象性を帯びた男女の身体と言葉が息づいている。不特定な路地や部屋といった何でもない空間のなかに包まれているのは、男女の身体と他愛のない言葉たちだ。ただし昨今の彼の映画には、脚本と呼ばれる設計図が存在しない。4作目の『気まぐれな唇』(2002)以降から撮影前に完成稿の脚本を書くことを止め、今回の講義前に上映された『教授とわたし、そして映画』(2010)からは全体を構成するためのプロットさえも用意しなくなったそうだ。撮影の前に決めておくことと言えば、作品が撮られる場所と出演する俳優のふたつのみ。だからその段階で台詞もなければ脚本もない。そのことで事前に書かれたものや既成のイメージに拘泥しないスタイルが確立され、ホン・サンスは場所や俳優から生まれる印象や、彼らとの時間に重きを置くことになる。現場でシナリオを変えてしまう性分だからとは言うものの、つまりここで彼は自身の作品を生み出すための抽象性と具象性を分かつべく、脚本に拘泥しないといった新たなラインをここで引こうとする。もちろん適切なカット割りとキャメラ位置で俳優たちを捉え、あらかじめ書かれた台詞や所作を覚えてもらっておくこともひとつの方法だろう。だけど『気まぐれな唇』や『教授とわたし、そして映画』を経たホン・サンスのスタイルとは、その場所や俳優との出会いから喚起された事物、もしくは言葉によって初めて確立される。同時にそのことは彼にとってのラインを引く行為であり、そのラインによって得た成果物を書かれたものとして肉付けし、自身もそこへ身を投じることでホン・サンス映画は生み出されると言うのだ。

ホン・サンスが多くの弁を費やしていたのは、常套的な先入観やイメージから逃れることができなければ、自身の作品は生まれなかったということだった。クランクイン前に俳優へ完成稿の脚本をあらかじめ渡すのではなく、撮影日の毎朝ごとに数枚の脚本を手渡すことしかり、ワンショットのなかのズームインアウトが俳優から生まれる芝居の流れを遮断することなく、まるでユーモアを交えたリズムを伴うことしかり、物語の設定や登場人物をきわめて個人的な事実から始めようとすることしかり、そのすべてが作品の抽象性と具象性を裏付けるための「ホン・サンス ライン」なのだ。常套的な先入観から逃れることで、既成のイメージからは想像だにしない抽象性や具象性の衝突、さらには補完作用による新たなラインの創出。最後に登壇した加瀬亮の言葉には、そんなホン・サンスが『自由が丘で』に投じたひとつのラインが刻みこまれている。

ホン・サンスが多くの弁を費やしていたのは、常套的な先入観やイメージから逃れることができなければ、自身の作品は生まれなかったということだった。クランクイン前に俳優へ完成稿の脚本をあらかじめ渡すのではなく、撮影日の毎朝ごとに数枚の脚本を手渡すことしかり、ワンショットのなかのズームインアウトが俳優から生まれる芝居の流れを遮断することなく、まるでユーモアを交えたリズムを伴うことしかり、物語の設定や登場人物をきわめて個人的な事実から始めようとすることしかり、そのすべてが作品の抽象性と具象性を裏付けるための「ホン・サンス ライン」なのだ。常套的な先入観から逃れることで、既成のイメージからは想像だにしない抽象性や具象性の衝突、さらには補完作用による新たなラインの創出。最後に登壇した加瀬亮の言葉には、そんなホン・サンスが『自由が丘で』に投じたひとつのラインが刻みこまれている。

ー先入観や既成概念から解放されることで、今までとはちがったモノの見方ができるようになりました。だから自分がこれからしゃべろうとする台詞でさえも、感情があって言葉や台詞があるのではなく、言葉や台詞があって思わず自分の感情がついてくる瞬間に立ち会えたんです。それは今まで閉じられていた新たな感情がその言葉や台詞によって導かれ、それをふとしゃべりたくなるような、そんな衝動に近いんじゃないかと思いますー

ホン・サンスが口にした最初の言葉を、ここでもう一度思い出してみたいと思う。出会いや感情があって私たちがこうして集まり、語り合っているのではなく、私たちが語り合うことと同時に出会いや感情が一緒になって生まれるのだということ。そして彼の言葉は、次のようにも言い換えることができるだろう。「この情景がひとつの映画の瞬間だとするならば、いまこうして私がみなさんと出会い、ここで語り合っていることもひとつの映画の瞬間なのです」。会場にいた私たちは、このことにふと気づく。いつのまにか私たちもホン・サンス映画の一員なのかもしれないということに。

写真:神山靖弘

写真提供:東京藝術大学大学院映像研究科