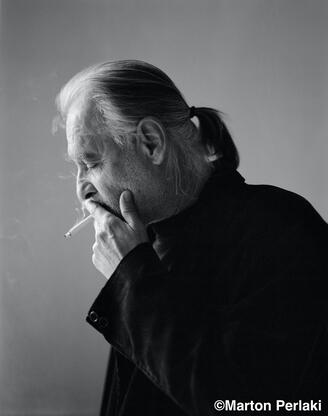

「タル・ベーラ伝説前夜」タル・ベーラインタビュー

[ cinema , interview ]

タル・ベーラの主人公は、しばしば受動的な観察者であり、そのカメラは遠く距離を保ったまま、目の前で起こるあり様に対して悲嘆に暮れる傍観者であり続ける。大量の泥や雨とともに荒廃した町を長回しでゆっくり描くタル・ベーラの白黒世界は、彼の長編第五作『ダムネーション/天罰』(1988)を基点に形成されている。これこそ『サタンタンゴ』(1994)のスローシネマの美学のまさに原点である。 取材・構成・文:常川拓也

「タル・ベーラ伝説前夜」と称して『サタンタンゴ』以前の作品を辿る特集上映が開催されるが、ここでむしろ驚かされるのは、長編第一作『ファミリー・ネスト』(1977)や第二作『アウトサイダー』(1981)が全くそれとは異なる種類の映画であることだろう。低予算で手持ちカメラ、非職業俳優を用い、共産主義下において国家の検閲なしに厳しい現実を映し出そうとした70年代のハンガリーの映画運動「ブダペスト・スクール」の影響下で制作され、シネマ・ヴェリテの手法が採用されているのである。とりわけそのデビュー作は、住宅危機、政府の官僚主義による個人への影響といった社会問題への視点を持ち、疑似インタビューの導入も試みている点でケン・ローチを彷彿とさせるだろう。

故に、「タル・ベーラ伝説前夜」でまず見えてくるのは、『ダムネーション/天罰』以前/以降のタル・ベーラ像だとまず言うことができる。

しかし他方で、彼の一貫した態度も浮かび上がってくる。『ファミリー・ネスト』では、2人の人物が同じショットに入ることがほとんどなく、無秩序に動くカメラでの顔のクローズアップの連続が人々の孤立化を強めているかのようだ。形式は変われど、以後もタルが見つめるのは、解消されることのない人間の孤独である。あるいは、その16mmフィルムの冒頭で試みられたロングショットには、後に成熟する彼のスタイルを予見させる瞬間が刻印されていると言えるかもしれない。

本特集に合わせて、タル・ベーラにオンライン取材を行う機会を得た。なお、このインタビューは五媒体合同で行われたものだが、すべての文責は筆者に帰すものである。

──『ファミリー・ネスト』(1977)では男性の支配と女性の従属が感じられ、義父の強圧的な家庭内で妻は夫からすらも味方をされないように見えます。彼らの共同生活空間が家父長制の悪夢のように表出されていますが、そのような環境に生きる女性に着目した理由はありましたか。

──『ファミリー・ネスト』(1977)では男性の支配と女性の従属が感じられ、義父の強圧的な家庭内で妻は夫からすらも味方をされないように見えます。彼らの共同生活空間が家父長制の悪夢のように表出されていますが、そのような環境に生きる女性に着目した理由はありましたか。

タル・ベーラ(以下、TB) 私が19歳の頃、主人公を演じたラーツ・イレンのカップルとその娘と出会いました。彼女たち家族は小さな「穴」のような場所で不法占拠して暮らしていましたが、ある日、警察に捕まってしまい、そこから追い出されてしまった。私はそのことに対して大きな憤りを覚えました。『ファミリー・ネスト』は、22歳のときにその怒りを撮影したいと考えて生まれたものでした。当時は本当にただ怒りに満ちていました。社会全体を憎んでいましたし、人々が置かれている最悪な状況を憎んでいました。映画作りについてはまだほとんど知りませんでしたが、ただただ観客をパンチするようなものを作りたい思いだけがあった。出発点は非常にシンプルでした。

実際に彼女たちに演じてもらうとともに、その父親と母親、兄弟をキャスティングで付け加えていき、家族像を作り上げました。これはフィクションではありますが、物語で起きていることは、実際に起こり得るということを描いています。映画を愛していたので、リアルライフがどんなものなのか、人生の状況を示したかったのです。撮影は5日間、全く予算もない中で、急ぎ足で作った作品ですが、国内だけではなく、マンハイム国際映画祭でグランプリを受賞するなど、国際的にも成功を収めることができました。この映画を作ったことで、私は映画監督になり、その後、映画学校に行きました。というのは、当時は別の作品を手掛けるためには、資格が必要だったからです。それが私の人生の道のりになりました。

──当時、社会のジェンダーギャップに関心があったわけではなかったのでしょうか。

TB イレンは強い個性を持っていたので、彼女がどのような人生を歩むことができるかを考えていたと思います。彼女とはその後も『サタンタンゴ』(1994)や『ヴェルクマイスター・ハーモニー』(2000)で一緒に仕事をしました。私は友人たちと一緒に働くのが好きなのです。誰かの人生に入り込むときには、その人を信頼しなければならない。お互いに調和して発展していくことは美しい方法であり、そのようにして繋がり合うことができれば、それは本当に素敵なことだと思う。

──『ファミリー・ネスト』ではレイプの場面が含まれていますが、その後、加害者と被害者は一緒にバーへ行くなど、どちらも何もなかったかのように平然としているように見えるのに驚かされます。冒頭で「誰にでも起こり得る出来事」と字幕が出ますが、なぜこのように描いたのでしょうか。

TB それが人生で起き得ることだからです。この映画をマンハイム国際映画祭で上映したとき、フェミニストのグループから「こんなことが起きるなんて信じられない」「なぜレイプ後に彼女はこんな行動が取れるのか」と抗議されました。しかし、非常に冷酷なことではありますが、彼女は起きてしまったことに対して何もできないのです。また、そのシーンの後にも重要なシーンがあります。加害者である男は妻の元に戻って、抱擁します。お互いへの日常の愛を見せています。これもまた人生のロジックなのです。人生とはこういうものなのだ、こういうことも起こり得るのだということをただ見せたいと思い、そのシーンを入れました。

──続く『アウトサイダー』(1981)では珍しくカラーを選択されていますね。現在は映画監督業からの引退を公言されていますが、ご自身の過去の作品に対してどのように思われていますか。

TB 私は自分の作った作品を見るのは好きではありません。そもそもどういうものだったか覚えていますし、自分が何をしたかもわかっているからです。しかし映画を作った後に、様々な新たな問いが思い浮かんでくることがあります。それには以前に試みた古いやり方では答えることができない。それは私にとって重要な問題でした。『ファミリー・ネスト』はある種のドラマでしたが、今度はもう少し壮大な形で違ったフォルムに挑戦してみたいと思ったのが『アウトサイダー』でした。小説のように何か常に浮遊しているようなフォルムが面白いのではないかと考えたのです。『アウトサイダー』の主人公たちとは実際に小さな町で出会ったのですが、彼らと出会った後に自然にこういう風に作ればいいのではないかと思い浮かんできました。当時、私は24歳ぐらいでまだ若かったですが、とにかく私たちの世代について、あるいはヒッピー・スタイルの生活について発信したかった。当時の私にとってこの作品を作ることはとても興味深く、良いことでした。

──『ダムネーション/天罰』(1988)では土砂降りの中で野良犬と対峙する印象的な場面がありました。舞台が小さなアパートメントから人里離れた共同体へと移っていくとともに、社会的な主題よりも自然を取り込んだ形式へと関心が転換したように見えます。ご自身の変遷をどのように感じますか。

TB これまで私は様々な動物と仕事をしてきました。動物と仕事をするときは、彼らのことを私たちよく知らなければいけない。『ダムネーション/天罰』では、あの野良犬──レックスという名前の犬でした──と主人公を演じた(セーケイ・B・)ミクローシュはいつも一緒にいて、毎日取っ組み合って遊びながら、訓練することができた。犬は何かを学ぶのが好きだからすごく楽しんでいましたが、そのようにして関係を築いていかなければいけないと思う。『サタンタンゴ』での少女と猫のシーンも全く同じやり方で、(ボーク・)エリカとあの猫がまず一緒に遊ぶ時間を過ごしてから、あのシーンを撮影するに至りました。撮影自体はそれほど難しいことではありませんが、その動物たちが何を感じているかは理解しなければいけない。彼らの間で、動物にとって、それが普通のものであると感じられるようにすることが重要でした。そして、『ダムネーション/天罰』、あるいはその他の私の映画においても、自然との関係や動物との関係を掘り下げています。例えば、『サタンタンゴ』の牛がやってくるオープニングのシーンもそうですよね。なぜそのようなシーンを撮っているかといえば、宇宙の視点で見れば、そこにいるのは人間だけではなく、動物も自然も共に存在しているからです。当初は、私は、ただ世界を変えたい、社会を変えたいと思っていました。だから初期作では社会的な題材を扱っていた。しかし社会だけの話ではなく、もう少し深いところに踏み込んでいきました。人間関係のみに留まらない宇宙に目を向けるようになったのです。そして、『秋の暦』(1984)『ダムネーション/天罰』と進んでいきました。

TB これまで私は様々な動物と仕事をしてきました。動物と仕事をするときは、彼らのことを私たちよく知らなければいけない。『ダムネーション/天罰』では、あの野良犬──レックスという名前の犬でした──と主人公を演じた(セーケイ・B・)ミクローシュはいつも一緒にいて、毎日取っ組み合って遊びながら、訓練することができた。犬は何かを学ぶのが好きだからすごく楽しんでいましたが、そのようにして関係を築いていかなければいけないと思う。『サタンタンゴ』での少女と猫のシーンも全く同じやり方で、(ボーク・)エリカとあの猫がまず一緒に遊ぶ時間を過ごしてから、あのシーンを撮影するに至りました。撮影自体はそれほど難しいことではありませんが、その動物たちが何を感じているかは理解しなければいけない。彼らの間で、動物にとって、それが普通のものであると感じられるようにすることが重要でした。そして、『ダムネーション/天罰』、あるいはその他の私の映画においても、自然との関係や動物との関係を掘り下げています。例えば、『サタンタンゴ』の牛がやってくるオープニングのシーンもそうですよね。なぜそのようなシーンを撮っているかといえば、宇宙の視点で見れば、そこにいるのは人間だけではなく、動物も自然も共に存在しているからです。当初は、私は、ただ世界を変えたい、社会を変えたいと思っていました。だから初期作では社会的な題材を扱っていた。しかし社会だけの話ではなく、もう少し深いところに踏み込んでいきました。人間関係のみに留まらない宇宙に目を向けるようになったのです。そして、『秋の暦』(1984)『ダムネーション/天罰』と進んでいきました。

『ダムネーション/天罰』のフォルムに関しては、実は1984年に『秋の暦』で日本に初めて行ったときのことがきっかけになっています。初めて6時間にわたる能を見たのですが、そこでは30分ぐらいかけて一人の演者が舞台を横切っていきました。そのときにゆっくりと私の中で何か理解するものがあったのです。残念ながらお名前は忘れてしまいましたが、当時90歳ぐらいの教授の方にミュージアムに連れて行っていただきました。大きな絵にふたつの黒点があるものを見せていただき、彼は、「あなたたち西洋の方は、その黒い点のところを見るでしょう。でも私たち日本人は、その白の部分を見るのです」という風に仰いました。非常に合点がいくところがあって、その後、帰国する飛行機の中で自分が非常に愚かだったことに気づかされました。なぜ物語に耳を傾けようといつもしていたのだろうか。なぜ空白の部分に耳を傾けていなかったのか。それこそが私にとって描くべき重要なことだとそのときに思い至ったのです。私たちはいつも同じ物語を何度も繰り返して語っています。そうではなく、どのように、いつ、私たちに起きていることを描くのかが、私にとって本当の問いだと感じたのです。

──初期の作品ではクローズアップを多用されていますが、『ダムネーション/天罰』ではロングショットが中心となり、スタイルの変化が見受けられます。なぜこのような長回しの撮影スタイルに行き着いたのでしょうか。

TB そこに至るまでには長い過程を経ています。最初の映画『ファミリー・ネスト』と最後の映画『ニーチェの馬』(2011)を比べても、ロングモノローグやロングテイクの点において、多くの類似点を見出すことができるでしょう。最初から技術的なところでは同じようなアプローチをしているところもあったと思います。ただ、意識の上ではキャリアの当初は、怒りが強く、社会がいかにどうしようもなくめちゃくちゃかを伝えたかった。しかし自然を理解し、それだけが問題ではないことに段々と気づいていきました。社会的な問題だけではなく、存在論的な問題へと考え方が移っていったのです。それが映画作りに反映されていきました。自然の定義を進化させることで、世界をより理解でき、大きな意味での宇宙を見せていきたいと思うようになりました。なので、世界を知っていく中で、自分の視点からどんどん広く開いていったために、クローズアップからロングショットの撮影へと移行していったのです。

──今回特集される3作品は、ハンガリーが民主化される前に作られたものだと思いますが、そのときとそれ以後で制作状況に変化は見られますか。

TB 未だに民主国家と呼べるかどうかはわかりません(苦笑)。私が若い頃は、政治による検閲によって、私たちは苦しめられていました。しかし、今は市場による検閲に私たちは苦しめられています。政治に苦しめられるのか、市場に苦しめられるか、どちらの方が良いのかは皆さんにお任せします。私たちは、今もまだ民主主義のために戦い続けているのです。

・『ファミリー・ネスト』 Családi tűzfészek 1977年/ハンガリー/モノクロ/1:1.37/105分

住宅難のブダペストで夫の両親と同居する若い夫婦の姿を16ミリカメラを用いてドキュメンタリータッチで5日間で撮影した、22歳の鮮烈なデビュー作。不法占拠している労働者を追い立てる警察官の暴力を8ミリカメラで撮影して逮捕されたタル・ベーラ自身の経験を基にしている。

・『アウトサイダー』 Szabadgyalog 1981年/ハンガリー/カラー/1:1.37/128分

社会に適合できないミュージシャンの姿を描いた監督第2作にして、珍しいカラー作品。この作品がきっかけで、タル・ベーラは国家当局より目をつけられることになる。本作以降すべての作品で編集を担当するフラニツキー・アーグネシュが初めて参加。

・『ダムネーション/天罰』 Kárhozat 1988年/ハンガリー/モノクロ/1:1.66/121分

荒廃した鉱山の町で不倫、騙し、裏切りが渦巻き、罪に絡みとられて破滅していく人々の姿を『サタンタンゴ』も手掛けた撮影監督メドヴィジ・ガーボルがモノクロームで捉えた。クラスナホルカイ・ラースローが初めて脚本を手掛け、ラースロー(脚本)、ヴィーグ・ミハーイ(音楽)が揃い、"タル・ベーラ スタイル"を確立させた記念碑的作品。

2022年1月29日(土)、シアター・イメージフォーラムにて一挙公開

特集公式サイトはこちら