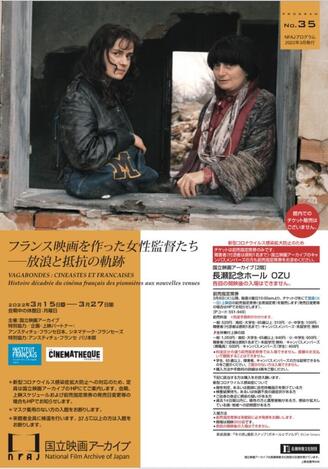

フランス映画を作った女性監督たち ―放浪と抵抗の軌跡

[ cinema ]

国立映画アーカイブでついに開催される「フランス映画を作った女性監督たち ―放浪と抵抗の軌跡」では、現代の映画から黎明期の映画にまで遡り、女性たちがいかに映画史に参加してきたかを検証する。われわれは120年近くの年月を辿り直すなかで、女性たちが唐突にそこに現れたわけではなく、さまざまな映画、社会的な状況に影響を受け、あるいは与え、大きな流れのなかで映画を撮っていたことを確認できる。だが、それはひとつの歴史を目の当たりにするということではない。彼女たちの作品の独創性や豊かさを通して複数の歴史、その分岐を発見していくということだ。小誌webサイトでは14のプログラムのなかから1921年〜2020年までの6作品をセレクションし、それぞれの作品の肌理に迫った。本特集が、女性監督たちの作品の物珍しさだけを語っていつしか忘れてしまうということにならずに、映画がこれから歩む軌跡のなかで彼女たちの存在を語り続けていくための一助となれば幸いだ。

国立映画アーカイブでついに開催される「フランス映画を作った女性監督たち ―放浪と抵抗の軌跡」では、現代の映画から黎明期の映画にまで遡り、女性たちがいかに映画史に参加してきたかを検証する。われわれは120年近くの年月を辿り直すなかで、女性たちが唐突にそこに現れたわけではなく、さまざまな映画、社会的な状況に影響を受け、あるいは与え、大きな流れのなかで映画を撮っていたことを確認できる。だが、それはひとつの歴史を目の当たりにするということではない。彼女たちの作品の独創性や豊かさを通して複数の歴史、その分岐を発見していくということだ。小誌webサイトでは14のプログラムのなかから1921年〜2020年までの6作品をセレクションし、それぞれの作品の肌理に迫った。本特集が、女性監督たちの作品の物珍しさだけを語っていつしか忘れてしまうということにならずに、映画がこれから歩む軌跡のなかで彼女たちの存在を語り続けていくための一助となれば幸いだ。

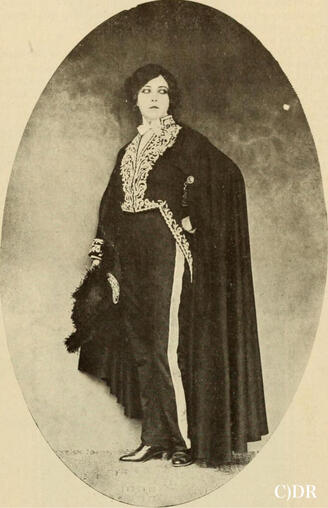

リュミエール兄弟が映画を発明して間もない1896年、アリス・ギイはフランスのゴーモン社で、キャメラをつかってアイデアあふれる物語を語り始めました。世界最初期の映画監督として、1907年にアメリカに拠点を移すまでにフランスで400本以上監督したアリス・ギイは、作品ごとに新たな表現や技法を開拓していきました。その功績は、本国フランスでも長らく忘れ去られていましたが、「フランス映画」はその始まりから女性がつくったものだったのです。また、1910年代のフランス映画で最も有名な映画俳優のひとりであったミュジドラも、監督業に進出し、スペインを舞台とした独創的な作品を生み出しました。第二次世界大戦後もジャクリーヌ・オードリーや、アニエス・ヴァルダ、そしてユーザン・パルシーなど、数多くの女性たちがそれぞれの局面においてパイオニアとして、フランス映画を牽引し、またその裾野を広げていったのです。この歴史を振り返ることは、映画監督をはじめ映画産業全体のジェンダーバランスの偏りが深刻な日本において、切実な意義があるでしょう。

リュミエール兄弟が映画を発明して間もない1896年、アリス・ギイはフランスのゴーモン社で、キャメラをつかってアイデアあふれる物語を語り始めました。世界最初期の映画監督として、1907年にアメリカに拠点を移すまでにフランスで400本以上監督したアリス・ギイは、作品ごとに新たな表現や技法を開拓していきました。その功績は、本国フランスでも長らく忘れ去られていましたが、「フランス映画」はその始まりから女性がつくったものだったのです。また、1910年代のフランス映画で最も有名な映画俳優のひとりであったミュジドラも、監督業に進出し、スペインを舞台とした独創的な作品を生み出しました。第二次世界大戦後もジャクリーヌ・オードリーや、アニエス・ヴァルダ、そしてユーザン・パルシーなど、数多くの女性たちがそれぞれの局面においてパイオニアとして、フランス映画を牽引し、またその裾野を広げていったのです。この歴史を振り返ることは、映画監督をはじめ映画産業全体のジェンダーバランスの偏りが深刻な日本において、切実な意義があるでしょう。本特集は、アンスティチュ・フランセ日本およびシネマテーク・フランセーズの協力を得て、14プログラム28作品で、フランスの女性監督の歴史をパイオニア、そして放浪というテーマで紹介する企画です。映画史上に輝く重要作から現在第一線で活躍している監督たちの作品まで、時代を超えてラインナップしました。また、『オリヴィア』(1951、ジャクリーヌ・オードリー)など近年復元された作品も数多く上映いたします。再評価される以前のアリス・ギイがそうであったように、その業績にもかかわらず、女性であるということだけで被る不当な扱いや、歴史からの忘却への抵抗に、本特集がなることを願っております。みなさまのご来場を心からお待ち申し上げます。(NFAJプログラムより。画像をクリックでPDF版をダウンロードいただけます。)

『ドン・カルロスのために』ミュジドラ&ジャック・ラセーヌ

井上千紗都

この作品はスペインの王位継承権を巡って勃発したカウリスタ戦争を題材とした作品ではあるが、中心に描かれているのは歴史的出来事ではなく、ミュジドラ演じるアレグリアというキャラクターと周囲の人間模様である。アレグリアは副知事を務めており、幼いときから兵士たちに囲まれて育ってきたという環境もあってか、男性社会でも物怖じせずに堂々とした態度で振舞う人物である。しかしそんな勝気で勇ましい彼女にも、繊細で愛情深い側面があることが徐々に明らかになる。アレグリアの見せるさまざまな「顔」こそが、この作品の一番の魅力と言っても過言ではないだろう。

この作品はスペインの王位継承権を巡って勃発したカウリスタ戦争を題材とした作品ではあるが、中心に描かれているのは歴史的出来事ではなく、ミュジドラ演じるアレグリアというキャラクターと周囲の人間模様である。アレグリアは副知事を務めており、幼いときから兵士たちに囲まれて育ってきたという環境もあってか、男性社会でも物怖じせずに堂々とした態度で振舞う人物である。しかしそんな勝気で勇ましい彼女にも、繊細で愛情深い側面があることが徐々に明らかになる。アレグリアの見せるさまざまな「顔」こそが、この作品の一番の魅力と言っても過言ではないだろう。アレグリアは登場してもしばらく後ろ姿しか映されず、なかなかその顔が明らかにされない。初めて彼女の顔をはっきり確認できるのは、若い役人のド・プルネストと対面したときである。アレグリアの顔をなかなか映さないという演出からも、彼女の持つ「顔」の豊かさが作品の中核であると察することができる。最初の「顔」では、アレグリアの威厳を強く感じられる。ド・プルネストをまじまじと見つめるアレグリアの後ろには、将軍らしき男性の胸像がある。この胸像は彼女の威厳や気高さを強調するのに役立っている。例えば、メイプールという青年が彼女を攻撃しようと銃弾を放つが、それを彼女の代わりに胸像が受けるのだ。一方のアレグリアは平然とした態度で、肩に落ちてきた彫刻の欠片を払うだけである。胸像の前にたたずむ彼女は彼らと話す際に顎で指示するような仕草をしており、彼女の高飛車な性格を感じとることができるだろう。また、ド・プルネストがアレグリアに向かって机の上の置物を投げようとするが、彼女の鋭い眼差しに負けてその手を下ろすほど、彼女の圧力には太刀打ちできない。

続き

『パリ1900年』ニコル・ヴェドレス

川瀬恵介

夜が明ける。陽がオベリスクを、次いでエッフェル塔を照らしパリの街に降り注いでいく。ニコル・ヴェドレスが1909年から1914年の間にパリを中心として、フランス各地や諸外国で撮影された700本以上のフィルムを再編集し、ナレーション(クロード・ドゥファン)と音楽(ギイ・ベルナール)を加えて作品化したのが『パリ1900年』(1946)である。冒頭、夜明けのパリにドゥファンの落ち着いた声が「美しい時代だったらしい」と言う。ベル・エポック華やかなパリの記録映画、であることは間違いない。劇中、あちこちでシルクハットを振るまわるファリエール大統領はこの時期のフランスを文字通り代表する、恰幅よく髭を蓄えた好好爺である。大統領は小さな田舎鉄道の開通式に出たり、警視総監と地下鉄を視察したりと産業革命を無事に迎えた国の長として十分かつ悠々とした活躍を見せる。朝市、カーニバル、競馬に移動遊園地といった折々の行事と名所を記録した映像がつながり合って1900年代パリに生きる人々が映し出される。遊覧船バトー・ムーシュからハンカチを振る女たち、カンカン帽を振る男たち。1910年のセーヌ川の氾濫によって水没した街や1912年の日食をオペラ座の前で見上げる群衆の記録がますます時代性を盛り上げる。

ルナールやワイルドといった文人、老ルノワールが筆をとる様子やロダンが厳しい表情でパリを見下ろす姿。サン=サーンスが満ち足りた顔をしてリハーサルを終えるころ、ドビュッシーは観客のブーイングを浴びている。映画よりも演劇の方が人気があった、と語る映画は、美しいサラ・ベルナールの声をも聴かせてくれる。矢継ぎ早に登場する著名人たちは、パリを彩る人名録となっており公開当時には妙齢の観客たちの記憶をくすぐっただろうし100年後の観客である私たちには新鮮な驚きがもたらされる。なるほど、ベル・エポックとはこういうことか。

続き

『オリヴィア』 ジャクリーヌ・オードリー

板井仁

森は、社会の外延をかたちづくる境界としての役割をはたしながら、それじたいが社会の外部としてあり、どこからが森であるのか、はっきりとした輪郭をもつものではない。映画の冒頭、オープニングクレジットが流れているあいだ、カメラは左から右へと流れていく森の木々を映し出すのだが、社会と隔絶された森の奥の寄宿学校を舞台とするジャクリーヌ・オードリー『オリヴィア』の主題は、こうした境界へと向けられている。それはとりわけ、われわれが自明視しているジェンダー規範が生産する境界であり、カメラはそうした境界を移動し、飛び越え、あるいは無効化し、自由に通り抜けようとする運動を映しだしている。

森は、社会の外延をかたちづくる境界としての役割をはたしながら、それじたいが社会の外部としてあり、どこからが森であるのか、はっきりとした輪郭をもつものではない。映画の冒頭、オープニングクレジットが流れているあいだ、カメラは左から右へと流れていく森の木々を映し出すのだが、社会と隔絶された森の奥の寄宿学校を舞台とするジャクリーヌ・オードリー『オリヴィア』の主題は、こうした境界へと向けられている。それはとりわけ、われわれが自明視しているジェンダー規範が生産する境界であり、カメラはそうした境界を移動し、飛び越え、あるいは無効化し、自由に通り抜けようとする運動を映しだしている。映画内において寄宿生たちは、建物の内部を自由に移動する。階段を昇降し、扉を開閉し、ときに手をつなぎながら、部屋から部屋へ、そして屋外へと流れるように駆けぬけていく。それぞれの階をゆるやかにむすびつけるエントランスホールの螺旋階段は、このような運動を象徴するものである。映画の冒頭、オリヴィア(マリー=クレール・オリヴィア)を出迎えるシーンにおいて、校長のジュリー(エドヴィジュ・フィエール)が階上から螺旋階段を降りて彼女のそばへやってくるとき、そこには上下の関係ではなく、対等な関係をとり結ぶことをめざすイメージがあらわれている。それは、オリヴィアの部屋が先生たちと同じ階に割りあてられていることからも示唆される。

続き

『冬の旅』アニエス・ヴァルダ

金在源

ヌーヴェルヴァーグ の祖母と呼ばれ2019年にこの世を去ったアニエス・ヴァルダは1985年に本作『Sans toit ni loi(屋根も法律もない)』を製作した。日本では『冬の旅』と題して公開され、VHS化に伴って『さすらう女』に題が変更された。

ヌーヴェルヴァーグ の祖母と呼ばれ2019年にこの世を去ったアニエス・ヴァルダは1985年に本作『Sans toit ni loi(屋根も法律もない)』を製作した。日本では『冬の旅』と題して公開され、VHS化に伴って『さすらう女』に題が変更された。この映画は主人公モナが死体で発見される場面から始まる。彼女は畑に倒れ凍死している状態で見つかるが、警察は彼女の死に事件性はないと判断する。そして「自然死として片付けられたら誰がモナの事を思い出すだろう」とナレーションが挿入される。場面は海辺に切り替わり、波打ち際を裸で歩くモナが映る。ここで私たちは初めて生きているモナを見る。そして「私にはモナが海から来たように思える」とナレーションが続く。凍てつく冬の海辺を裸で歩く現実離れしたモナの姿は神話の始まりを想起させる。

作中モナの背景はほとんど語られない。「私は楽に生きたいだけ」「人にも自然にも使われるのはまっぴら」と語る彼女は働かず、住む場所を転々とし、タバコやマリファナを嗜む。旅先で家を訪ねてきたモナに水を分け与えた一人の女性は、旅をしている彼女の生き方を羨み「自由になりたい」と口にする。確かにモナは自由であろうとした。しかしモナは本当に自由であったのだろうか。

続き

『グッバイ・ファーストラブ』ミア・ハンセン=ラブ

代田愛実

だが中盤、後にカミーユと恋仲になる建築家はこう言う。"記憶と微光が重要だ"と。主人公が専攻する建築について語られた言葉であったが、これはまさに、映画についての言動なのであった。

続き

中村修吾

ノースリーブのワンピースを着た女性が、麦わら帽子を被り、木の杖を手に持ち、木々の葉や草の美しい緑に囲まれた道を歩いている。傍らには誰もおらず、彼女はひとりで川へと向かっている。あたりの風景には、空から南仏の明るい陽光が降り注いでいる。 続き

自転車での走行や街中での歩行や部屋の中での移動といった、フレームの中の空間を動く人物を捉えたショットが多いミア・ハンセン=ラブの『グッバイ・ファーストラブ』において、終盤近くに収められた、主人公の女性がひとりで川へ向かって歩いているショットは強く印象に残る。

記憶は、空間と結びついて作られる。家族が所有する別荘が南仏にある彼女は、15歳の夏にも初恋の相手とともにその別荘を訪れている。また、その年の冬に別荘で過ごしている間に、南米に旅立った彼から長く続けられていた手紙での通信によって別れを告げられる。彼女にとって、南仏の別荘という空間は、長い年月の間に経験する幾つかの出来事をめぐる忘れ難い記憶と結びついている。2007年の夏に川へ向かって歩く彼女が被っていた麦わら帽子はかつて初恋の相手からもらったものだが、その麦わら帽子が壁に掛けられていたのもこの別荘だ。

結城秀勇

ミア・ハンセン=ラヴは井口奈己らとのトークで、『人のセックスを笑うな』と自分の作品とのドラマタイズにおける共通点は「暴力的なシーンの欠如」にあるのではないか、と語っていた。続けて、「暴力的なシーンを回避することはなにか保守的なことだと思われがちだが、むしろ暴力的なシーンが存在してしまうことの方がよほど因習的なのだ」とも言っていた。 続き

その言葉は、これまでよく見えていなかった彼女の作品のある側面を明らかにしてくれたような気がした。たとえば作品の内容について感じたわけではないが、彼女の長編処女作のタイトルを文字通り読むと、「すべてが許されて」しまっていいんだろうかとも考えてしまっていたのだ。だが、前日のドミニク・パイーニとの対話の中でのパイーニの鋭い指摘(「あなたの映画には悪人がいませんね」)と冒頭の彼女の言葉が気づかせてくれたのは、あらゆる罪や過ちが裁きや告白によって事後的に許されるというようなことではなくて、許されたり贖われたりすべき罪や過ちなどそこにははじめからない、というラディカルな宣言こそが処女作のタイトルの意味するところだったのではないか、ということだ。

『奥様は妊娠中』ソフィー・ルトゥルヌール

渡辺進也

『奥様は妊娠中』には、2回の出産シーンがある。1度めは、世界的なピアニストである、妻・クレアが海外ツアーのために乗った飛行機の中で、夫で彼女のマネージャーであるフレデリックが、出産を迎えようとする妊婦の手助けをする。お客様の中にお医者さんはいませんかというアナウンスに応じて、その場になぜか居合わせた彼は、出産間近の女性に励ましの声をかけ、そして無事生まれた赤ちゃんを母親に見せるために受け取る。その時、彼は我を忘れてしまったように、その赤子の顔をまざまざと見つめてしまい、母親に渡すことを忘れてしまう。その時に一体彼に何が起こったのか。それは、その後、クレアに内緒で、妻に妊娠をさせるという愚かな行動を起こさせる(クレアが定期的に飲んでいる避妊薬をすり替える)。ずっと押さえていた子供が欲しいという思いが爆発してしまったのだと言葉で書くほどに簡単に説明できない、理解し難い、あるいは理解したいとも思えない、愚行を犯すこの男を捉えて離さない何かが、この1度めの出産の場面で起きている。

『奥様は妊娠中』には、2回の出産シーンがある。1度めは、世界的なピアニストである、妻・クレアが海外ツアーのために乗った飛行機の中で、夫で彼女のマネージャーであるフレデリックが、出産を迎えようとする妊婦の手助けをする。お客様の中にお医者さんはいませんかというアナウンスに応じて、その場になぜか居合わせた彼は、出産間近の女性に励ましの声をかけ、そして無事生まれた赤ちゃんを母親に見せるために受け取る。その時、彼は我を忘れてしまったように、その赤子の顔をまざまざと見つめてしまい、母親に渡すことを忘れてしまう。その時に一体彼に何が起こったのか。それは、その後、クレアに内緒で、妻に妊娠をさせるという愚かな行動を起こさせる(クレアが定期的に飲んでいる避妊薬をすり替える)。ずっと押さえていた子供が欲しいという思いが爆発してしまったのだと言葉で書くほどに簡単に説明できない、理解し難い、あるいは理解したいとも思えない、愚行を犯すこの男を捉えて離さない何かが、この1度めの出産の場面で起きている。

3.15 - 3.27 国立映画アーカイブにて開催