第77回カンヌ国際映画祭報告(1)ミトラ・ファラハニ インタビュー

「芸術」という言葉に身を委ねて

[ cinema , interview ]

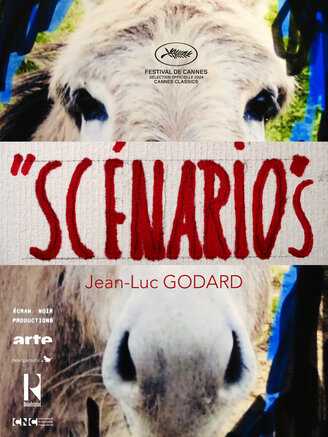

ジャン=リュック・ゴダールが残した最後の作品となる『Scnénarios』が、公式部門カンヌクラシックにて上映された。

ジャン=リュック・ゴダールが残した最後の作品となる『Scnénarios』が、公式部門カンヌクラシックにて上映された。

『イメージの本』の危機を救い、『A Vendredi Robinson』で我々の知らないゴダールの姿を捉え、そして、彼の終着点まで寄り添った、ミトラ・ファラハニに話を聞いた。

――監督やプロデューサーになる前に、あなたはまず第一に画家でしたね。映画制作であり、製作(特に監督)を始める前の経歴についてお話しいただけますか。

ミトラ・ファラハニ(以下、MF) 私は、画家としての「経歴」など持っていなかったし、今も持っていないと思いたいのです。というのも、絵画は常に私の存在を呪縛しているようなものだったからです。幼い頃に「芸術」という言葉に身を委ねて以来、私はその存在を通した以外の生き方を知りません。23歳の時に映画というメディアに出会いました。映画においては、映像が語り、私は映像と対話をし、コミュニケーションを取ることができます。私はその対話を介して作品を制作しています。絵画はとても私的なメディアであり、コミュニケーションを必要としていません。一方で映画は観客を必要とします。

――あなたの初期の作品は、より政治的なアンガジュマンの側面が強いものです。初監督作品『Juste une femme』(短編、2002)はイランの女性をめぐる状況への告発という側面があり、初長編『Tabous』(2004)はイランにおけるセクシュアリティをめぐる証言の記録です。『Behjat Sadr, le temps suspendu』(ベジャト・サドル、中断された時間、2006)は、芸術家である、彼女の伝記的なポートレートとなっています。彼女にとって転機となる日付を示し、日常生活や資料とともに、創作の過程を描いている、いわゆるクラシックなドキュメンタリーと言えます。その後、イランの画家、バフマン・モハセスを描いた『Fifi hurle de joie』(2013)を制作されています。直接的な社会的な主題から、芸術家への対象へと転換されたきっかけは何だったのでしょうか。

MF 最初の2本の作品は、学生時代に撮影した作品です。私は当時、カメラとメディア(今になっても実はよく分からないですが・・・)について学び、ある種の挑発、叫び、アンガジュマンと呼べるであろうものの武器として、映画というメディアを使っていました。すべては私が醜くそして偽善的だと感じていたイラン社会に結びついています。映画をつくりながら、私は自分自身を憎みました。なぜなら、私の作品はイラン社会への偽善しか語っていなかったからです。それから私は、その社会に背を向け、偽善的な映画を撮ることを止めたんです。

――フィルモグラフィを俯瞰すると、あなたの関心は、アーティストの作品や創作過程ではなく、彼らの存在そのものに近づいていっているように思えます。まず、バフマン・モハセスは、あなたがドキュメンタリーを撮り始めた頃にはもう作品を制作しておらず、過去の作品もまた、さまざまな理由で破棄されていました。作品を見ていてとても感動的なのは、あなたが、彼を撮影する必要性、彼のあなたへの強い信頼、そして彼と過ごした時間の集積、そして、あなたのまなざしを介したアーティストの存在が「ある」からです。なぜ彼を被写体として選んだのでしょうか。

MF すでに述べたように、思春期以前の私を方向付けた最初の本質的な言葉が「芸術」でした。しかしながら、年齢を重ねるにつれて、思考を伴わない芸術への関心がないことに気付いたのです。だから、私は芸術を語り、創造する彼の中に、思考を見出そうとしたのです。

―― 『Fifi hurle de joie』の後、『À vendredi, Robinson』(2022)を制作されています。どのように、この企画に導かれ、展開していったのでしょうか。二つの思考は共存(ジャン=リュック・ゴダールとエブラヒム・ゴレスタン)しているにも関わらず、必ずしも実生活で出会うことはなく、彼らのまなざしを通して交わります。

MF そうですね、彼らはスクリーンの外で出会うのです。そして、その出会いは逸話になるのではなく、むしろ思考になる。私は、当時、面識のなかったジャン=リュック・ゴダールに手紙を書いて、記録するために、エブラヒム・ゴレスタンに会って欲しいと依頼しました。そして、この記録が最終的には映画になったのですが、ゴダールは、会うよりもむしろ、文通を提案しました。

――この間に、あなたは『イメージの本』のプロデューサーを務めました。いつから企画に携わったのでしょうか。

MF エブラヒム・ゴレスタンへの面会を依頼した最初のコンタクトから1年後の2015年、『イメージの本』が深刻な資金不足に陥っているのを知りました。なぜならば、ちょうど『À vendredi, Robinson』の撮影をしていたからです。私から作品製作に関わりたいと申し出ました。私は製作資金を調達するために画家としての依頼を受け始めました・・・未だに提供したもらった資金の見返りとして描かなければならない、複数の画を抱えています。

――ジャン=リュック・ゴダールの終着点『Scnénarios』のプロデューサーとして今回、あなたは、最初から関わっています。ジャン=リュック・ゴダールのプロデューサーであるとは、どのようなことなのでしょうか。

――ジャン=リュック・ゴダールの終着点『Scnénarios』のプロデューサーとして今回、あなたは、最初から関わっています。ジャン=リュック・ゴダールのプロデューサーであるとは、どのようなことなのでしょうか。

MF 私にとって、ゴダールの作品をプロデュースすることは、彼が私たちに与えてくれたものに対する恩返しのようなものでした。つまり、製作することで、私は、ある種、義務として私たちの「知的収入税」を支払っているようなものなのです。

――あなた自身もまた、アーティスト(あなた自身の言葉を借りれば労働者!)です。ゴダールから受けた影響、あるいは、何かを受け継いでいるのではないかと想像します。あなたの作品にゴダールの痕跡はあるのでしょうか。

MF ゴダールの影響とは、彼を個人的に知っているかどうかに関わらず、尽きることがないものです。しかしながら、彼の創造において最も印象的なのは、人生が日々の思考となり、作品を包み込むことです。もはや人間と作品との間に区別はない......しかし、これを達成することこそが芸術の頂点なのだ......と。芸術、思想、人間が一体となってひとつになる。ジャン=リュック・ゴダールとは、「ひとつ」だったのです。

――あなたが現在準備しているドキュメンタリー『Impossible scénario, la mort de Vigile』についてお話しいただけますか。

MF 2022年9月13日、ジャン=リュック・ゴダールは、自身で執筆したシナリオ「自発的な死」に従ってこの世を去りました。彼は亡くなる前の2年間、『Scnénarios』と題された最後の企画に取り組んでいました。アルテと私の製作会社「Écrain noir productions」が共同製作したのです。『Impossible scénario, la mort de Vigile』は、彼の最後の数ヶ月の儚い映画創作の過程を辿ります。苦悩が地平線を埋め尽くす中で、作品は最後の限界まで抵抗する。ジャン=リュック・ゴダールは、自らの意志で死を迎える前夜、未完成の作品に対する最後の指示、そして、最後の言葉をカメラの前で綴ったのです。