第77回カンヌ国際映画祭報告(4)ファブリス・アラーニョ インタビュー《後編》

槻舘南菜子

[ cinema , interview ]

インタビュー《前編》はこちら

インタビュー《前編》はこちら

ーージャン=リュック・ゴダールは、常に新しいテクノロジーに関心を持ってきました。たとえば、彼に強い影響を受けたフィリップ・ガレル監督は、フィルムでしか映画を撮りません。ゴダールは、自分の映画を変化させ続けること、そして、結果として映画の定義そのものを変化させました。彼のテクノロジーへの関心についてどう思いますか。 私はあなたからの影響もあるのではないかと思っています。

ファブリス・アラーニョ(以下、FA) つまり、イエスでもありノーでもあり、私によれば(!)彼の擬似「テクノロジー」への関心は、何よりも「現在」への関心と言えると思います。今日の映画の世界が「ハイビジョン」であるならば、本当にそれが高精細なのかどうか見てみよう。靴下のようにひっくり返して、中身とその裏側を見て、推敲してみる。『ゴダール・ソシアリスム』(2010)はHDで撮影されましたが、それは他のフォーマットと対比し比較するために使用したわけではありません。今日の映画界が3D一辺倒であるならば、『さらば、愛の言葉よ』(2014)で行ったように、それを裏返しにして、その奥にあるものを見てみる。では、今日、35mmフィルムはもうないのか?いや、どうだろうか、行ってみよう、見てみよう、戻ってみよう、と。毎回、ゼロから始めるのは、とても創造的なことです。棚を空にし、解体し、編集機のコンセントを抜き、大掃除をして、またゼロから始める。

冗談交じりに(それだけではないと思いますが)、ジャン=リュックはアンリ・ラングロワに「シネマテークは焼き払われるべきだ」と言っていました。何ですって?そう、シネマテークを焼き払い、作り直し、再構築するのだ、と。常に新しくするのです。彼自身が今日、シネマテークのように焼き払われ、この世にはいないのです。恐ろしいことですが......。もし彼の遺産があるとすれば、更新すること、やり直すこと、絶え間なく、そして自由に、過去に規定されたルールを一掃し、前進し、革命を起こそうと試みることです。一年に一度、地球に春と冬がやってくるように、革命が絶え間なく、最初の場所に戻るために小回りをきかせることだとしても、です。それは最終的な形として完成した『Scnéarios』(sとともに)のDNA(第一部)とIRM(第二部)の二つの部分からなり、一種のタンゴのように、この二部は互いに向き合い、腕と手で抱き合う。しかし、この"映画"の理想は、劇場に投影することではなく、空間に投影することでもあります。ジャン=リュックがそれを両手でくるくる回して見せることでしょう。彼の最後の問いに答えるためにすることが、「生きた上映」(インスタレーション)であるはずです。

ーーあなたは、ご自身も映画監督です。彼はあなた自身の創作に何をもたらしましたか。

FA 実は分かりません。私は感覚的に彼と働いてきました。たとえば『ゴダール・ソシアリスム』の撮影の際、彼は最初のクルーズに同行を断り、ジャン・ポール(ジャン=リュック・ゴダールのもう一人のアシスタント)と私にこう言いました。「撮りたければ撮ればいい、そうでなければ何もするな」と。私はキャノン製初の一眼レフカメラを持って、客船に乗り込みました。自分の感覚だけを信じて12日間の撮影に突入したのです。ジャン=リュックは、私の自由を奪うことはありませんでした。出会ったその日から、彼は怪物でも神でも巨匠でも、冷たい人でもなく、微笑み、愛情深く、優しい、共犯者でした。幸か不幸か、私たちは常に孤独に創造と向き合います。もし変化があったとすれば、20年という時間が経ったことでしょう。そしておそらく、鏡に映る白髪など、失うものが少なくなったという感覚ではないでしょうか。

ーー現在、あなたが取り組んでらっしゃる長編『Le Lac』についてお話しいただけますか。ロベルト・ロッセリーニ『イタリア旅行』(1954)のような夫婦の倦怠期を描いた初期の短編『Dimanche』(1998)にもとても近い主題だと思うのですが。

FA 『Dimanche』にはほとんどセリフがありません。私はこの作品で、人生の一瞬を、一時停止を、一呼吸を、草むらでの小便を、髪を揺らす風を、あるカップルの終末の時間の中で表現しようとしました。倦怠は映画の前にも後にもやってきます。冒頭とその最後に垣間見ることができるでしょう。『Le Lac』は、その呼吸からの逃避であり、物理的にもより遠くへ向かいます。そして、言葉の映画ではなく、音楽、ダンス、絵画がそうであるように、詩のような内なる静寂を直接表現する映画となるはずです。また『Le Lac』の準備のために、短編『Suite lacustre』(2019)をつくりました。

心の中の湖

そのほとりを徘徊する

真っ黒な虎の影が・・

このフレーズが『Le Lac』の根幹にあるものです。ジャン=リュックが私に送った解釈にも何かが見えるでしょう...。

目に見えるものの本質とは、厳密な意味で目に見えないものを裏打ちすることであり、それはある種の不在として存在をもたらす。撮影中、編集中に発見したものは、彼の印象と近いものでした。ジャン=リュックは、『Suite lacustre』を称賛し、『Le Lac』の制作に際して多くの励ましをくれました。

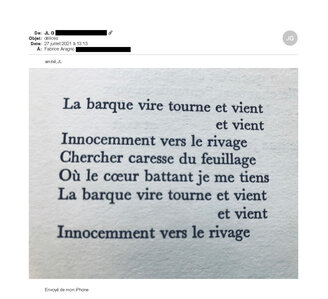

撮影の一年前の夏のある日、ロールに降り立ち、ジャン=リュックに甘いもの、バターブレッドと自家製アプリコットジャムの瓶を持って行きました。それから家に戻ると、アラゴンの詩の抜粋をメールで送ってきました。それをここでお見せしたいと思います。この詩は、彼について、関係性について、時間について、湖について、多くのことを語っています。『Le Lac』は彼へのオマージュとなるはずです。

湖に行くということは、光、色、絵の中に入り込む体験です。しかし、それはまた、夜、嵐、黒いカラス、暗い波、目に見えないもの、私たちに棲む悪魔、地獄、押しつぶされそうな風、そして夜明け、爆発的な色彩への回帰をも意味します。それは、人生、生きることです。私の作品『Le Lac』は、その中へ完全に悲劇的に入り込むのです。

ーーゴダールのいくつかの作品とともに「生きる」展覧会を開催されていますが、この試みについて、彼の映画と空間との結合についてお話しいただけますか。

FA 彼の映画について私が感じていることは、より正確に言うと彼の映画が表現し、探求していることを、自身のインスタレーションで表現しようと試みていることです。生前、ジャン=リュック自身が「展覧会ではない展覧会」と言っていたように、映像に自由を与えようとしています。言い換えれば、それは他者や自分自身との関係において、断片を世界に戻すことです。来場者/観客はそれぞれ、自分自身の観察者、オペレーター、編集者、映画制作者になります。まるで、私たち自身が、ジャン=リュックの眼鏡を借りて、世界を見るかのような体験です。私たちは布に投影され、並置され、透けている作品を横切り、歩きながら、私たち自身の記憶とともに編集の感覚と戯れながら、身体的に映画の中に入り込むのです。極端に言えば、私たちはジャン=リュックの視線のみを保持し、借用しながら、世界にアクセスするために映画を通過するのです。

【関連記事】