レオス・カラックス×黒沢清 スペシャルトークショー 2025/3/23@東京日仏学院 前編

[ cinema ]

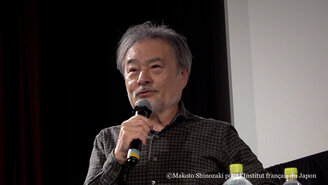

2025年3月23日、東京日仏学院にて行われたレオス・カラックスと黒沢清のトークショーには沢山の人々が押し寄せた。チケットは瞬く間に完売し、その盛況ぶりは、このふたりのシネアストが我々にとっていかに重要な存在であるかを物語っている。レオスとキヨシ(ふたりは互いをそう呼び合う)は共に80年代から映画を撮り始め、制作本数や作品のジャンルは大きく違いながらも、それぞれが同時代の映画たちとは似ても似つかない、独自の作品を作り上げてきた。東京とパリ、ふたつの都市から、時には互いにその場所を入れ替えたりしながら、映画を通じて交歓し、共鳴し合うふたりは2025年のいま、何を思うのか。似ることと似ないこと、人間ならざるものについて、映画の記憶、そして今日におけるシネマの重要性へと話は展開していく。1万字に渡る充実した対談を前編・後編に分けてお届けする。

2025年3月23日、東京日仏学院にて行われたレオス・カラックスと黒沢清のトークショーには沢山の人々が押し寄せた。チケットは瞬く間に完売し、その盛況ぶりは、このふたりのシネアストが我々にとっていかに重要な存在であるかを物語っている。レオスとキヨシ(ふたりは互いをそう呼び合う)は共に80年代から映画を撮り始め、制作本数や作品のジャンルは大きく違いながらも、それぞれが同時代の映画たちとは似ても似つかない、独自の作品を作り上げてきた。東京とパリ、ふたつの都市から、時には互いにその場所を入れ替えたりしながら、映画を通じて交歓し、共鳴し合うふたりは2025年のいま、何を思うのか。似ることと似ないこと、人間ならざるものについて、映画の記憶、そして今日におけるシネマの重要性へと話は展開していく。1万字に渡る充実した対談を前編・後編に分けてお届けする。

坂本安美(以下AS) 本日のトークショーはチケット発売開始から1秒も経たないうちに売り切れてしまい、つまりいまこの会場にいらっしゃる方々はそうした熾烈な闘いに勝利し、この日を待ちに待たれていた方々だと思います。なので、すぐにおふたりにマイクをお渡ししたいと思います。ではまず黒沢さんからどうぞ口火を切っていただければ。

黒沢清(以下KK) レオスとは何回か対談しているんですが、最初に出会ったのは20年近く前です。レオスが『メルド』(オムニバス作品『TOKYO!』の一編。2008年)を撮る準備で来日したときのことです。ユーロスペースの堀越謙三さんからの紹介で、東京で映画を撮るには「どんなことに気をつければいいのか?」を聞きたいとのことでお会いしました。緊張していた記憶がありますが、「東京で映画を撮るのは難しい。こういうことは無理だ。すぐに警察に捕まってしまう」と、正直に申し上げました。そのときは「なるほど、そうか」と言ってレオスは聞いていました。そのあと、しばらく彼のその映画には関わっていなかったのですが、完成した映画を見たら、私が「やってはいけない」と言ったことを全部やっていた。すごいなぁと。本当に衝撃を受けたのを覚えています。

やはりこのレオス・カラックスという監督は、普通はやりたくても出来ないだろうな、と諦めてしまうことをやってしまう。そういう監督なのだとあらためて認識しました。本日『ホーリー・モーターズ』(2012年)を見直しましたが、先ほど話したようなことの連続だったのだろうと思って、一瞬たりとも画面から目が離せませんでした。どうやって撮ったのだろうというシーンが色々と頭をよぎりながら、同時に、画面で起こっている出来事にどんどん吸い込まれていく。何にも似ていない極めてユニークな傑作だと思い、あらためて感銘いたしました。プライヴェートなレオス・カラックス本人の頭の中を見ているようでもあり、個人的なこととはかけ離れた「映画」そのものを体験しているようでもある。あるいは、まったく新たに為される実験を見せられているようでもあり、非常によく出来た娯楽でもある。それは商業的な意味から少し離れた、観客の目を引き付けて離さないという意味での「娯楽映画」としてのクオリティの高さです。それらが複雑に入り混じった唯一無二の映画だと感じました。

やはりこのレオス・カラックスという監督は、普通はやりたくても出来ないだろうな、と諦めてしまうことをやってしまう。そういう監督なのだとあらためて認識しました。本日『ホーリー・モーターズ』(2012年)を見直しましたが、先ほど話したようなことの連続だったのだろうと思って、一瞬たりとも画面から目が離せませんでした。どうやって撮ったのだろうというシーンが色々と頭をよぎりながら、同時に、画面で起こっている出来事にどんどん吸い込まれていく。何にも似ていない極めてユニークな傑作だと思い、あらためて感銘いたしました。プライヴェートなレオス・カラックス本人の頭の中を見ているようでもあり、個人的なこととはかけ離れた「映画」そのものを体験しているようでもある。あるいは、まったく新たに為される実験を見せられているようでもあり、非常によく出来た娯楽でもある。それは商業的な意味から少し離れた、観客の目を引き付けて離さないという意味での「娯楽映画」としてのクオリティの高さです。それらが複雑に入り混じった唯一無二の映画だと感じました。

何にも似ていない唯一無二の映画だと言いましたが、実は何かに似ている、共通しているということもまた誰もが感じることです。それはレオスが撮った他の作品との共通点です。『ホーリー・モーターズ』を久々に見ていて、『アネット』(2021年)のワンシーンに同じようなシーンがあったのではないか、『メルド』にも......と思うわけです。あるいは、最近、彼の最新作『IT'S NOT ME イッツ・ノット・ミー』(2024年)を見たのですが、その中にあっても全然おかしくない。『汚れた血』(1986年)にもまったく同じシーンがあったのかもしれない。彼の映画の中には共通したものがある。それぞれがユニークでありながらも、共通したものが各作品に散りばめられているように感じます。

そこで質問ですが、これまでの作品は共通した何かを意識しながら作られているのか、意識しなくても気がついたら同じことをやってしまっているのか。そのことからまず伺いたいと思います。

レオス・カラックス(以下LC)お褒めの言葉をいただきありがとうございます。『メルド』で、キヨシがやれないと言ったことを私がやったことについてですが、それは私があまり映画を撮っていないからです。私は映画を撮ったらしばらく休みが必要で、これまで長編を6本しか撮っていませんが、一方でキヨシは次から次へとどんどん想像力が湧いてくる方で、つい最近も1年で3本も撮られています。私の場合は、映画を作るたびに前とは違う人間になりたいと思ってしまう。今作っているものに失望し、次に行きたいという気持ちになるときがあるんです。私の想像力の源はおそらくそれほど大きくないんだと思います。少なくともヒッチコックやキヨシのようなストーリーテラーではないのです。そうだったらいいなと思うのですが。

KK 『ホーリー・モーターズ』もそうですし、いやどの作品もそうです。『IT'S NOT ME』ですら、私に言わせると、すごく強いフィクション性がある。ひとつひとつが断片的でも、そのフィクションの強さは相当なものがあって、上質なジャンル映画から凝縮したエッセンスを散りばめたような力を感じます。このフィクションをやるんだという強い意思はどこから生まれるのでしょうか。さらに付け加えると、ストーリーをこれだけ巧みに語ることができる監督はそう多くありません。たとえば、『ホーリー・モーターズ』でドニ・ラヴァンがベッドで死にそうになっている場面がありますよね。隣に姪がいながら一度は死んでしまうのですが、すぐに生き返り、「次の仕事がある」と言ってその場を立ち去ろうとする。すると、まだ悲しむ演技を続けている姪に対して「大丈夫?」と声をかける。そのシーンだけを見ても、ストーリーとしての強さが感じられます。私にはレオスにストーリーを語る力がないとは到底思えません。

LC 先程も申し上げましたが、これも私があまり撮影しないことが起因すると思います。お金がなく、前作が失敗した、スキャンダルがあった、など理由は様々です。『ホーリー・モーターズ』を作ったときは10年くらい映画を作っていなかったので、怒りが溜まっていました。その怒りが濃縮されていたのかもしれません。その時期、他のプロジェクトも考えていましたが、結局出来ませんでした。安く作る、ドニ・ラヴァンと撮る、これが条件でした。私はドニのことを理解していますし、彼とであれば素早く映画を撮ることができるんです。一緒にいると想像力も湧いてきます。ドニのような役者はあまりいません。そういったことが濃縮されたのだと思います。子供と同じです。子供は学校に行っていないと沸々と溜まってきて、音楽をやったり絵を書いたり、旅に出たりします。それとほとんど同じ原理ですね。

KK 確かに『ホーリー・モーターズ』はドニ・ラヴァン祭りでしたよね。様々なドニ・ラヴァンを見せてくれるというだけで、ひとつのエンターテイメントとして上質なものだという気がしました。レオスとドニ・ラヴァンとの関係は深く長いものがあると思います。私が『IT'S NOT ME』で本当に感激したシーンは、レオス本人とドニ・ラヴァン演じるメルドがふたり仲良く並んで道を歩いているところです。あのときはふたりで何か喋っていたのでしょうか。

LC 私たちはメルドの言葉(メルドゴン)を作りました。ふたりともその言葉が好きで、ドニはメルドの言葉で詩を書いたり、曲を作ったりしています。ドニはパリで私と同じ通りに住んでいて、よく会うのですが、とはいえ彼のことを個人的によく知っているわけではありません。40年来の付き合いですが、一緒に夕飯を食べたりするような友達でもない。『IT'S NOT ME』はいわば近所の人々と作ったホーム・ムーヴィーだと思っています。だから犬も出てくるし娘も出てくる。

KK レオスの映画は、人間ではないものが出てくる瞬間がとても感動的です。『ホーリー・モーターズ』ではメルドもそうですし、最後にドニ・ラヴァンが家に帰るとチンパンジーが迎えに出てくる。びっくりすると同時に、いたく感動します。人間ならざるもので言えば『アネット』ももちろんそうです。『IT'S NOT ME』の最後でもまさに「人間ならざるもの」の動きが見る者を感動させます。このような、作品に度々登場する人間ではないものに対して、レオスはどのような愛着を持っていらっしゃるのでしょうか。

LC 年を経るごとに変わってきているのですが、人間ならざるものにより関心を抱くようになった理由にはふたつあると思います。ひとつめは、娘の存在です。娘は人間ではありますが...。ふたつめは、5年前に小さな女の子の操り人形を使って映画(『アネット』)を作ったことです。ふたりの若い人形作家が協力してくれて、女性の人形作家が顔を作り、男性の作家が胴体を作った。木の板から小さな女の子が生まれたのです。撮影クルー全員がこの人形・アネットに恋をしました。そんなとき、撮影中に手違いがあってアネットの顔が取れてしまうということがありました。それまで私は人形に興味を持ったことなどなかったのですが、私を含めクルー全員が頭のないアネットに対してすごく奇妙な感覚を抱いたのをよく覚えています。

あるいは、娘や人形とはまた違いますが、私は動物のそばでずっと育ってきて、いまは動物としか暮らせないように感じています。そしてこれからは、動物だけを撮っていこうかなと思っています。

あるいは、娘や人形とはまた違いますが、私は動物のそばでずっと育ってきて、いまは動物としか暮らせないように感じています。そしてこれからは、動物だけを撮っていこうかなと思っています。

AS 以前黒沢さんととある取材で三軒茶屋を歩いているときに、その街が亡霊だらけに見えた気がしました。ある映画監督と一緒に街を歩くと、その人の世界が見えてくるのだな、と感激したんですね。今回、レオスと鎌倉の海岸に行ったときにカラスが非常にたくさんいて、レオスがすごく嬉しそうにしていました。そのカラスたちが、だんだん私たちの仲間に見えてきて、話しかけてくるかのように思えた。そのとき、レオスの世界の中に私は入れたんだなと。

LC カラスっていいですよね。『メルド』の中でもとくに鳴き声でカラスが登場するのですが、東京の人だったらよく知っている音だと思います。そして次の映画でもカラスを使っています。カラスの黒色は地球上で一番美しい。

KK それで言うとカラスではありませんが、『ホーリー・モーターズ』のはじめにレオス本人が目を覚まして劇場に入っていくシーンで、港で海鳥が鳴いているような音がずっと入っていましたよね。実際に港は見えないのですが、これもやはり鳥の声、海鳥の声を入れたかったということがあるのですか?

LC あまりよく覚えていないのですが、ある男が目を覚まし、空港内のホテルで飛行機が発着する音が聞こえます。それと同時に、港の音とカモメの鳴き声も大きな音量で聞こえる、という情景が私の頭の中にありました。というのも、それと同じ音が私のアパートからも聞こえるんですね。カモメたちは突然私のアパートを訪れては、けたたましい音量で鳴いて去っていく。

AS 少し話題を変えますが、おふたりは都会を多く撮ってきた監督だと思います。『メルド』の東京、『ホーリー・モーターズ』のパリ、あるいは『ポンヌフの恋人』(1991年)のパリを見ていると、レオスの撮るパリは他の映画では見ないようなパリになっている。とくに下水道の街としてのパリはほとんど誰も映したことがなかったのではないのでしょうか。黒沢さんも東京の街、あるいは東京から郊外に向かう場所、打ち捨てられたような場所をあえて撮ってらっしゃいますね。都会の持っている歴史、とくにその闇の歴史を撮られたのではないかと思います。おふたりは都会を撮るときに、どのような場所を見つけて撮ろうと思うのでしょうか。

KK おそらく、レオスがパリを撮る姿勢と、私が東京を撮る姿勢は真逆だと思います。つまり、私は特別に東京が撮りたいというわけではありません。ただどこでもない場所を探している。しかし、どこでもない場所というのは存在しないんですね。どこかで撮らざるを得ない。田舎に行けば田舎のとある風景になってしまいますし、山に行けば山に、海に行けば海になってしまう。どこでもない場所ってどこだろう、と探していると、結果として東京の中心ではない片隅の裏の方へと自然と行き着いてしまう。東京らしき街の裏側、そこにあるどうでもない道の端、どことも言えないような場所ってたとえばこんなところかなって。この辺が、私にとってどこでもない場所なのだろうという意識で作品を撮っています。『ホーリー・モーターズ』では、サマリテーヌの廃墟になったホテルの上階に女性がのぼると、向こう側にポンヌフ橋がドーンと見えてきます。パリを知っている人なら、「あぁ」となる瞬間だと思いますが、これがまさに、レオス・カラックスの撮るパリのポンヌフ橋、彼の風景なんだよな、なんて思いながら見ていました。レオスはどうなんでしょうか?

LC これも年を経るごとに変わってきていると思います。私がパリにきたときは、ちょうど私が映画を発見しはじめたときであり、映画を勉強しはじめたときでもあります。19世紀のフランスやアメリカの小説で、野心あふれる青年が大都会にきて成功を夢見たり、その街に恋に落ちたりするように、大都市はロマンと結びついています。しかし、私は本当のパリの姿を映してきたとは思いませんし、私の作品からパリという街を知ることはできないと思います。これは、東京に関しても同じです。大都市はもう既に死んでしまい、お金持ちや観光客のためだけの博物館のようになってしまったからです。そこにはなんの面白さもない。光も音もなければ、新たに生まれてくるものもない、ゴースト・タウンのようです。けれど、それこそがキヨシの好きな亡霊ですね。『ポンヌフの恋人』の撮影当時は、フランス革命の200周年だったのですが、革命の名残なんて少しもありませんでした。パリには歴史があって面白い、パリには亡霊がいて面白い。しかし、いまここでは何も起こっていないと思うのです。すみません、1分だけ退室します。ちゃんと戻ります。