[特別掲載]フリッツ・ラングからジャン・ルノワールへ

——『スカーレット・ストリート』と『牝犬』をめぐって

濱口竜介×木下千花 2024/6/22 @神戸映画資料館

構成・リード文:中村大吾(éditions azert)

採録:吉野大地

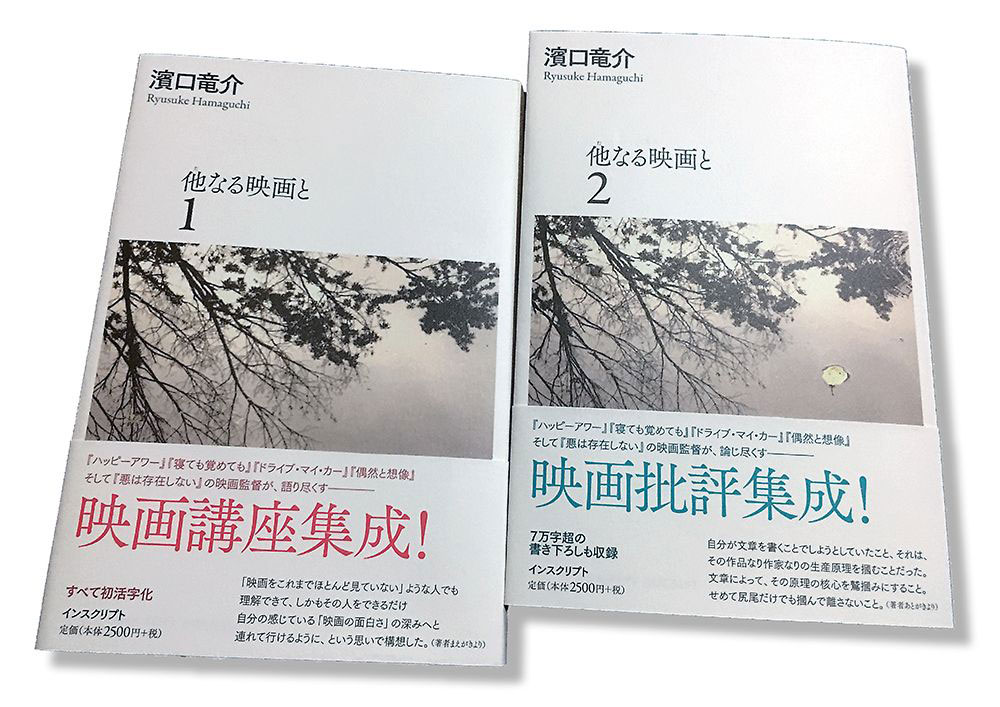

映画監督・濱口竜介の映画論を集成した『他なる映画と』(全2冊、インスクリプト)の刊行を記念し、神戸映画資料館で「ラングからルノワールへ:ジャン・ルノワール生誕130年」と題したイベントが開催された。著書の1巻目には、かつて同館で三度にわたって行われたフリッツ・ラングをめぐる講座の原稿が収録されており、その第3回では、ラングの『スカーレット・ストリート』(1945)からエドワード・ヤンとイーストウッドへという線が引かれたが、その番外篇ともいえる今回は、上記ラング作とそのリメイク元であるルノワール『牝犬』(1931)とをあわせて上映し、さらに映画研究者・木下千花との対談をつうじて、ルノワールという映画作家の特異さへと迫った。以下は、『群像』2024年10月号「特集・濱口竜介」所収の木下による濱口論でも参照されていたその対談の採録である(掲載にあたって加筆・再構成した)。なお、二作の配役はつぎの通り(ルノワール/ラングの順)。主人公=モーリス・ルグラン(ミシェル・シモン)/クリストファー(クリス)・クロス(エドワード・G・ロビンソン)、愛人=リュリュ(ジャニー・マレーズ)/キティ(ジョーン・ベネット)、そのヒモ=デデ(ジョルジュ・フラマン)/ジョニー(ダン・デュリエ)。催事に寄せた濱口による惹句もここに引いておこう。「ラングとルノワールがこの二作を通じて、互いを照らし出す。今回は特にラングの照らすルノワールの恐ろしさを感じてみよう。二大巨匠の演出の違いはそのまま、エドワード・G・ロビンソンとミシェル・シモンのありようの違いとつながる。乞うご期待!」

濱口 客席にはお久しぶりの方も、『ハッピーアワー』の出演者もいらっしゃっていますが、神戸映画資料館でおこなった講座も含まれている『他なる映画と』の刊行記念ということで、こうして神戸に戻ってこられたことを嬉しく思っております。そしてわざわざ京都からお越しいただいた木下さんも、ありがとうございます。今日は『スカーレット・ストリート』と『牝犬』を続けてご覧になった方も多いかと思いますが、じつをいうと、『牝犬』をスクリーンで見たのは私は今回がたぶん初めてです。やはりスクリーンで見ると本当に違いますね。その感想についてはおいおいということで、まずは木下さんのほうから論点を引き出していただけますでしょうか。

木下 偉大な二人の映画作家について、しかも濱口さんとお話しするということで緊張するところではありますが、今しがた上映された『牝犬』、国立映画アーカイブ所蔵の素晴らしく美麗なプリントでしたね。『牝犬』はルノワールにとってトーキー二作目。『坊やに下剤を』(1931)のすぐ次につくられた作品です。パリでのロケーション撮影が多く、ほぼ全篇が同時録音。それと対照的に、ハリウッドでつくられた『スカーレット・ストリート』のほうはロケ撮影が極度に少ない。例えば鳥が聴こえるランチのシーンも、屋外のはずなのに人工的なのが面白いところです。ハリウッドとフランスのちがいということで言えば、『スカーレット・ストリート』では、クリスとキティは愛人関係にあるのに、セックスしていないことになっている。当時のハリウッド映画ゆえの制約です。だからなおさらクリスがキティの足にネイルを塗るシーンが際立つことになる。この作品はブリーン・オフィス(いわゆるヘイズ・オフィス)の検閲は意外と無事に通ったようです。キティは売春を生業にしているわけですが、そのあたりはあまりわからないように、という程度の注意でした。ところが、結果的にアメリカの三都市で上映禁止となりました。深くインモラルな映画であると認識された。それは必ずしも間違っていないだろうと思います(検閲等の経緯についてはマシュー・バーンスタインという研究者が論じています)。

『牝犬』をめぐる論点としては、ノエル・バーチとジュヌヴィエーヴ・セリエの『フランス映画の奇妙な性の戦争(1930–1956)』という、1996年にフランスで出た本がありまして、私は英訳で読みましたが、そのなかで『牝犬』のミソジニーが指摘されています。二人の著者はちゃんと映画を見ることができる人たちで、同じルノワールでも『黄金の馬車』(1953)などは称賛されている一方で、『牝犬』は批判的に論及される。それはそれで興味深い指摘で、私も同意するのですが、それでもこれは面白い映画だなと思います。こう言ってはなんですけど、バカ女の描き方がすごく面白い(笑)。『スカーレット・ストリート』のほうで描かれるのもバカ女であることに違いはありませんが、ただこちらの映画は、そのキティ役のジョーン・ベネットが夫でもあるプロデューサーのウォルター・ウェンジャーやラングと立ち上げた会社の製作で、彼女の演技力と魅力を最大限引き出すという企画でもあったわけです。ちなみにラングと、脚本を書いたダドリー・ニコルズは二人とも、『牝犬』を見て『スカーレット・ストリート』をつくりたいと思ったそうです。トム・ガニングの『フリッツ・ラングの映画』(未邦訳)などによれば、撮る直前に『牝犬』のプリントを入手してもう一度見ようとしたものの、できなかったらしい。

ルノワールの緩さと恐ろしさ

濱口 自分の本をこの短期間で読んでいただいたうえに、引用までしてくださり、ありがとうございます。今言っていただいたように『他なる映画と 1』に収めている講座では、『飾窓の女』から『スカーレット・ストリート』へという線で話していまして、『牝犬』のリメイクという視点では取り上げていないんです。そこで今日は「ラングからルノワールへ」というテーマですから、その線を展開するためにも、今しがたフィルムで見たばかりではありますが、まずはわかりやすく対照的なシーンをご覧いただこうかと思います。

【上映】『スカーレット・ストリート』抜粋

濱口 木下さんも触れられた、クリスがキティとランチしている序盤の場面です。『スカーレット・ストリート』では結局二人の性的な関係は始まらないわけですが、ある種の愛人関係を結ぶ、その手前のやり取りですね。単純な、と言ってしまうと語弊がありますが、サイズ違いのショットを織り交ぜつつ、基本的には切り返しのなかで二人の関係性がつくられていく。では、ルノワールのほうはどうかというと……

【上映】『牝犬』抜粋

濱口 同様に序盤のシーンですが、デデをホテルに送り届けた後、ルグランとリュリュが二人歩いている。この夜のあとには、「一ヶ月後」に時間が跳んで、リュリュはもうルグランが借りたアパルトマンに住んでいる。先ほど木下さんが「緩い」とおっしゃいましたが、ルノワールのほうは本当にすべてがトントンと進んでいき、皆がそこそこカジュアルに嘘つき(笑)、という世界観で展開します。

見比べてあらためてわかるのは、『スカーレット・ストリート』では、脚本家のダドリー・ニコルズがいかに周到に物事を配置しているかということです。無駄なものが一つもないような形で因果が張り巡らされている。このシーンでのクリスのセリフ、「絵を描くのに一日かかることもあれば一年のこともある。感情が育つのを待つんだ。まるで恋に落ちるかのようなものだ」云々は、のちにキティが美術評論家を騙すときにもそのまま使われます。そうした部分も非常に周到ですが、お話ししたいのはむしろ画面のことです。

ラングとルノワール、それぞれのカメラの置き方について見てみましょう。ラングの場合、これぞ古典的デクパージュ(カット割り)という撮影・編集がなされていますが、基本的に視線に対して30度ほどずれた位置、顔に対して鋭角な位置にカメラが置かれます。こうして視線に対してカメラを斜めに置くことで、この人物はいったい何を見ているのかという興味でもって次のカットへつないでいく。これは当然、相手との視線の合った切り返しになっている。『スカーレット・ストリート』は、本当に人物の視線がちゃんと合うように構築されている映画で、イマジナリー・ラインを越えるようなショットのつなぎは、5%もあるかどうかという感じですね。見たものに対してどのようなリアクション、表情をしているかということが非常にわかりやすく示される。因果関係を一つひとつのユニットに分けて、それをわかりやすく配置するのがラングのカメラです。それによって、ダドリー・ニコルズが配置した因果を分節化し、発展させているわけですね。そして、その積み重ねによって、「運命機械」というものがどんどん出来上がっていく。

一方、ルノワールの映画については一般的に、長回しの撮影と、ディープフォーカスとかパンフォーカスと呼ばれる奥行きのある画面——今しがたの場面はそこまでではないですが——との組み合わせということが、よく指摘されます。このシーンは、基本的にルグランとリュリュが同じ方向へ歩いていく姿で構成されています。ただ、二人の瞳はほぼ見えません。ラングの厳密な視線の作り方と対比すると、『牝犬』では人物の瞳がカメラに対していわば離散的に配置されている。二人の視線は思い思いの方向に向けられているようで、一定しません。なぜそうなっているかといえば、カメラに対して視線をどう向けるかについての演出のオーダーがほとんどなされていないからでしょう。俳優たちが——ある程度と言ったほうがいいと思いますが——自由に演じさせられている。そのために瞳がカメラに対して向けられない。そのぶん、ラングとは逆の事態が発生して、因果が十分に分節化されないということがルノワールの映画において起こるわけです。そのことでときに、なんでこんなことになっているの?と思ってしまうような事態があれこれ生じる。「あれ、そうか、ルグランとリュリュはもう付き合っていたのか」というように、気がつけばヌルッと話が展開していく。どうもこういうことになっているらしい、と観客が後から追いかけるのが、ルノワールにおけるカメラと説話の基本的な関係になっています。常に既に、観客を出し抜いて、何かが起きる。起きている。カメラの置き方は年代につれて変わっていくものの、これはルノワールの一つの世界観と言えるでしょう。

木下 ラングには二択でぜんぶ間違ったほうを選んだ結果こうなってしまったという印象がある一方で、ルノワールは選択肢が示されているかどうかもよくわからない。あとやっぱり、文化の違いと言っていいのかどうかわかりませんが、ルノワールの場合、結婚していることが大したことじゃないんだなと。今の場面でも、「結婚しているから手紙は局留めで送って」などと軽いノリで言われている(笑)。妻がいることがそこまで大きな問題でもない、という緩さ。ルグランにとって妻を取るかリュリュを取るかの二択じゃないし、一方リュリュのほうもヒモのデデと関係が続いているわけでやはり二択ではない。それがラングだと、キティとヒモのジョニーの関係は大きな秘密であって、それが明るみになるや大事(おおごと)になるわけですね。クリスがキティの家へやってくると、ジョニーと二人でいるところを目撃してしまう。クリスが一旦出て行ってから戻ってきたところ、キティはジョニーだと思って名前を呼ぶとクリスだったという、最悪の事態が起きる。濱口さんも書かれていますが、『スカーレット・ストリート』ではそうした最悪のパターンが非常に緊密なかたちで進んでいく。かたや『牝犬』では、一晩明けてルグランが再び訪ねていくと……という展開で、緩いとしか言いようがない。いや別に昔からそういう関係があったのは知らなかったわけでもないし、お互いそんなにモノガミーでもないし、でもちょっとこういうことになっちゃったんだ、みたいな感じなんですよね。

濱口 そうなんです。『スカーレット・ストリート』は十数年を経て『牝犬』をより緊密にアップデートした映画、ということにはやっぱりならないわけですよね。まったく優劣をつけがたいというか、本当に異質な映画体験があります。今回この二作を上映することになり、久しぶりに『牝犬』を見直しました。ジャン・ユスターシュの『ママと娼婦』(1973)には『牝犬』へのオマージュがあって、ラストでジャン゠ピエール・レオーが笑いあげるフランソワーズ・ルブランをベッドに抑え込むところは、ルノワールの殺人直前の動作と同じようなことをやっています。なので、『牝犬』での殺人シーンに関しては覚えていたんですけど、全体がどんな話だったかはほぼ忘れていて、見直して、最後の展開に衝撃を受けました。「エピローグ」の場面ですが、こんなことになっていたのかと。妻・アデルの前夫と再会したルグランが、彼と意気投合してしまう。二人の人間を死に追いやった男が、その報いにすべてを失ったようでいて、なおも「人生って素晴らしい」と言わんばかりの調子で生きていく(笑)。単純に、恐ろしさを覚えました。映画の出来栄えの話じゃなく、恐ろしさという点で比較するなら、意外にルノワールのほうが怖い。

木下 私もかなり前、たぶん前世紀末のフィルムセンターでのレトロスペクティヴで見たっきりで、カメラの上昇くらいしか覚えていませんでした。それで、1年ほど前に大学の授業で『スカーレット・ストリート』を扱ったときに、『牝犬』のほうも見直したんですが、最後はこんなことになっていたんだとやっぱり驚きました。今回プリントで見て思ったのは、『スカーレット・ストリート』はほんとに夜の映画。『牝犬』でもルグランとリュリュの出会いなど、夜のシーンも挟まれてますが、殺人事件が起きるのは朝ですよね。その殺人に関しても、ラングの場合は罪というものが真剣に受け止められている。女性をひとり殺してしまい、罪のないチンピラも死に追いやってしまったことが非常に重く扱われています。クリスは罪悪感に苛まれて死のうとすらする。ちなみに、脚本にはジョニーの死刑執行をクリスが見るシーンもあったらしいです。ところが、ルノワールにはその反省が見られない(笑)。むしろ小市民的なつまらない生活を送っていたオッサンが、そこから放たれてルンペンになった、という解放の物語なんですね。底のないその感じが、逆に怖い。

濱口 ラングもルノワールもどちらも「どうしようもなさ」を取り扱っているとは思うんです。ラングの「どうしようもなさ」とは、為す術のなさということだと思います。自分より遥かに大きなシステムみたいなものが自分に迫ってきて、絡め取られてしまう。それは法のシステムや、美術業界のシステムなどを含めたものです。そこで人が間違いを犯すことで、「因果」というさらに大きなシステムがつくり出されて、その前で個人はもう為す術もなく、打ちのめされる。そういう「どうしようもなさ」がラング的な世界だとすると、ルノワールのほうは、「もうどうしようもねえヤツだな」っていう諦めと許容、それとある種の肯定——というか、肯定と呼ぶとポジティブすぎるような何かですね。ルノワールには、この世界のどうしようもなさを受け止めるというか、ここからしか始まらない、そこを基盤にして物事が始まっていく、という印象を持っています。