ルノワール的俳優

濱口 結果として、そういう世界観がそれぞれの映画のキャラクターにも反映されている。エドワード・G・ロビンソンが演じているクリスは、これ以外に何か選択のしようがあったとは思えない方向へどんどんと追い込まれてゆく、生真面目さが作用するキャラクターです。一方のミシェル・シモン扮するルグランのキャラクターって、じつは正体を摑みがたくないですか?

木下 彼のほうがずっと不気味ですよね。善良な小市民で、多少教養もあって絵も描く。そういう人物でありながら、微弱な悪みたいなものに満ちている。悪い人のはずなんじゃないの?と思わせつつ、でもなんかいいことになっているし……という。そこにシニシズムが全然ないんですよね。逆にデデのほうが「お前はシニックだな」と言われ、陪審員に有罪判決を下されて死んでゆくわけです。ルグランに対するシニカルさがルノワールにはない。そこが面白くもあり、底の知れなさでもあります。やはりミシェル・シモンという俳優がそれを可能にしている部分が大きいと思いますね。得体が知れない。

濱口 そうですよね。今回あらためて大画面で見ただけでなく大きな音量で聞いて驚いたのは、ラストの浮浪者になってからのミシェル・シモンの声。低音がすごい。こんな声で喋る人だったんだ、と。その声にある種の開放性が備わっている。それがおそらくルノワールにある種の天啓を与え、そのまま『素晴らしき放浪者』(1932)につながっていったのではないか。俳優の話題へと広げると、ヒモの二人、ジョニーとデデでしたら、あるいはダン・デュリエとジョルジュ・フラマンでしたら、どちらがお好きですか?——という質問もなんですが。

木下 両方いいと思う(笑)。二人は結構違うタイプのキャラクターになっていますよね。ダン・デュリエは『飾窓の女』でも似たような悪い男をやっていて、あれはあれでいい。彼とジョーン・ベネットのコンビで考えてみると、なぜ『スカーレット・ストリート』のほうが検閲に引っ掛かったというと、ハリウッド映画でここまで恋愛じゃなく「セックスだけ」の男女関係はなかなか描かれなかったからではないかと思ってしまう。匂い立つような、本当にセックスだけの繋がり、だけど二人の強い関係がしみじみと伝わるところが深いと思う。一方で、ジョルジュ・フラマンはたぶん人間的にデデというキャラクターに近い人ですよね。彼も魅力的で、あの喋り方を見ても、よくこれができたなと思う。だって彼は演技経験がないはずで。

濱口 そうなんです。このあと役者としてのキャリアが続いていき、全然記憶にありませんが『大人は判ってくれない』(フランソワ・トリュフォー、1959)にも出演しているそうです。このジョルジュ・フラマンという人……、私自身の感じ方を言っちゃうと、もし仮に自分の映画に出た俳優がこういうタイプの演技をしたら、すごくイヤだな、と(笑)。本来、ホントにやめてほしいと思うタイプの演技なんです。ただ少なくともこの映画においてはちょっと違う感じもまたありまして、あらためて見てみましょうか。映画の終盤、デデが取り調べを受けて申し開きするシーンです。セリフを追うよりも、彼の表情に注目してください。

【上映】『牝犬』抜粋

濱口 見ていて思うのは、動きが多いということ。のたくるような動き。演出で指示されてこうはなりません。顔の方向を指示するタイプの演出というのはありますが、ここではそういうことは言われていないでしょう。つづく裁判シーンもですが、彼のこの演技を見ていて私が感じるのは、セリフが決められたものであるのは大前提として、内側から溢れているものがもう完全に、100%セリフに乗っかって表現されているということ。それがこののたくるような動きになっている。ジョルジュ・フラマンはルノワールが連れてきた、元々ただのチンピラみたいな人で、『牝犬』が映画初出演です。そんな人が、ここは完全に自分の見せ場だと思っている。俺のワル人生すべてを使った見せ場だと(笑)。そういう生命力そのものがのたくっているような感じがあるわけです。だからそれを見ると、デデを全然嫌いになれない。イヤなんですけど(笑)。自然の中で魚が跳ねているのを見ているときのような、そんな気持ちの良さを、このデデを見ていると感じてしまう。そういうことを起こすのもまた、キャスティングしたルノワールの眼力の確かさだと思います。

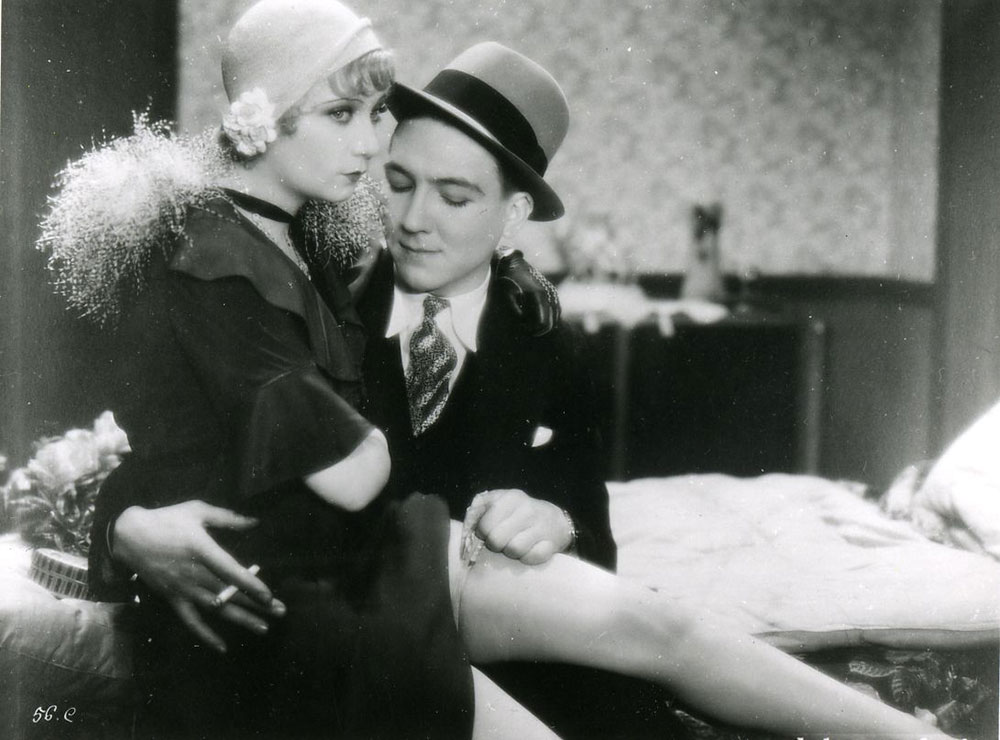

『牝犬』の公開は1931年11月で、その年の8月にデデの相手役といえるジャニー・マレーズが事故死しています。ジョルジュ・フラマンと撮影後にデキてしまって、彼とドライブしていたら彼女だけ亡くなってしまう。それからしばらくジョルジュ・フラマンは俳優業をできなくなる状況があったらしいです。ルブランが駆けつける直前の場面での、この二人のやり取り——一回キスをしてからデデがグイッとリュリュの身体を突き放した後、彼女がうっとりした表情を浮かべます。この表情も本来なら、演出で指示されてもできないものと思うんです。ああいうふうに自分の身体を邪険に扱われたときに、演じている俳優自身が違和感を覚えたり、自分の尊厳を傷つけられていると感じていれば、そこにやっぱり何らかの濁り、ときには怒りが生じるはずです。だけど、あの恍惚には嘘がない。キスの後にすぐ突き放されて、いいようにされている。でも、おそらくジャニー・マレーズはこういうふうに——彼女はかなり育ちのいいお嬢さんだったらしいですが——、ワルのジョルジュ・フラマンに本当に参っているんだろうなという印象を強く受けます。木下さんの言葉を借りるとリュリュは「バカ女」、思慮が足りない女性ということになるんでしょうが、ただ、『スカーレット・ストリート』の二人にはセックスだけの強い繋がりがあるとして、こちらはもうちょっと家族的なものに近いような依存関係が感じられます。

『牝犬』の公開は1931年11月で、その年の8月にデデの相手役といえるジャニー・マレーズが事故死しています。ジョルジュ・フラマンと撮影後にデキてしまって、彼とドライブしていたら彼女だけ亡くなってしまう。それからしばらくジョルジュ・フラマンは俳優業をできなくなる状況があったらしいです。ルブランが駆けつける直前の場面での、この二人のやり取り——一回キスをしてからデデがグイッとリュリュの身体を突き放した後、彼女がうっとりした表情を浮かべます。この表情も本来なら、演出で指示されてもできないものと思うんです。ああいうふうに自分の身体を邪険に扱われたときに、演じている俳優自身が違和感を覚えたり、自分の尊厳を傷つけられていると感じていれば、そこにやっぱり何らかの濁り、ときには怒りが生じるはずです。だけど、あの恍惚には嘘がない。キスの後にすぐ突き放されて、いいようにされている。でも、おそらくジャニー・マレーズはこういうふうに——彼女はかなり育ちのいいお嬢さんだったらしいですが——、ワルのジョルジュ・フラマンに本当に参っているんだろうなという印象を強く受けます。木下さんの言葉を借りるとリュリュは「バカ女」、思慮が足りない女性ということになるんでしょうが、ただ、『スカーレット・ストリート』の二人にはセックスだけの強い繋がりがあるとして、こちらはもうちょっと家族的なものに近いような依存関係が感じられます。

木下 もう少し人間的なつながりがある感じもしますね。

濱口 デデを送り出すときも母親っぽいというか。ある種の共依存的な関係性がちょっと立ってくる。おそらくジャニー・マレーズとジョルジュ・フラマンの間に生じていた感情を活用しながら撮っていたんだろうな、という気がしています。

ミシェル・シモンについて付け加えると、『牝犬』にはひとつ「謎」があるんです。ルノワールとシモンの対談映像が残されていまして(『我らの親父ジャン・ルノワール』ジャック・リヴェット、1967)、『他なる映画と 1』にも引用しているのですが、そのなかでシモンがどれほどルノワールを信頼していたかという話が出てきます。自分がなぜここまでやれたかというと、それはジャンがいたからだ、と。ジャンの前であれば、彼が見てくれていると思えばどんなこともできた、とミシェル・シモンが語っている。それに対してルノワールは、自分はただ見ていただけだと。それで、ルグランがリュリュを殺す場面について、ミシェル・シモンはこう話しているんです。「自分は人を殺した経験がない。だからできるだけ長くフィルムを使ってくれとスタッフたちに頼んだ。それなのにあいつらはそうしなかったから、撮れなかった」と。実際、完成した映画には、殺害を思い立ち行為に及ぶ、その一連は省かれています。本当のところはわかりませんが、そう語るシモンに対してルノワールも頷いていたので、おそらく実際にそうだったんでしょう。ミシェル・シモンが人を殺すという自分自身のリアリティを摑むために掛かった時間が現場では相当あって、ルノワールはそれをずっと待っていた、ということではないか。その結果、単に演技で表現されたキャラクターというのはちょっと違う、ミシェル・シモンという存在そのもの、もっと言えば彼自身の怪物性みたいなものまでが映っているという気がします。

木下 怪物性というのはその通りかと思います。ミシェル・シモンはこう言うとなんですけれど、気持ち悪いとすら感じるんですよね。

濱口 『素晴らしき放浪者』なんかは本気で怒って劇場から出ていく人がいたらしいですね。

木下 『牝犬』も、当時のフランスでは不道徳な作品なので「見ないでください」と宣伝をしてどんどん客を呼んだという話もあります。そういう時代だから、殺す場面も撮っていないんだろうとも思うんですけどね。

ルノワール映画のフレーム

濱口 殺害に及ぶ場面は実際に撮られなかったのではないか。そう思うのは、この編集で充分ちゃんと完成しているように見えるからですね。むしろ、これ以外の編集をどう考えていたのかわからないほど映画全体において機能している。『スカーレット・ストリート』の殺害場面では、アイスピックを突き立てる描写があります。ちなみに、検閲でその回数を減らされたというような話をラングがのちに語っていましたが、『牝犬』ではそうした殺すアクションは映らない。隠されている。代わりに挿入されているのは、建物のファサードをリュリュの部屋までカメラが上がっていく、非常に印象的なショットなわけです。そのカメラの上昇の時間に「フレームの外」で事は起こってしまった、ということでしょう。

ルノワール研究者がみんな指摘している話ですが、ジャン・ルノワールというのは、フレーム内フレーム、画面のフレームのなかにさらにフレームをつくる人である。『牝犬』では最初から顕著ですよね。まず人形劇として映画が始まりますし、最後でもその額縁が繰り返される。この導入部の直後にもフレームがくるのですが、これが配膳用エレベーターの中から撮っている。何のためにこんなことをやっているかまったくわからないわけですよ。ここから見るって、劇中の誰の目線にも還元できない。強いて言えば、このエレベーターの枠自体に惹かれているのではないか(笑)。ここにも、どうしてもフレームを見つけてやるというルノワールの強い意志が感じられます。こういうフレーム内フレームがルノワールの映画にはほんとに多くて、『牝犬』でもいろいろと印象的な使われ方がされています。『スカーレット・ストリート』にも共通していますが、出納係の部屋の、檻のような空間。あるいは、リュリュがルグランに借りてもらったアパルトマンでは、その部屋を窓の外から撮るのが何度も繰り返されます。ルグランが暮らすアパルトマンのシーンでは逆に、たぶんパリに暮らしていればよくある光景なのでしょうけど、部屋の窓から中庭を隔てて向こう側の家の窓が見える。セットだと思いますが、この窓外の空間が反復されます。

ルノワール研究者がみんな指摘している話ですが、ジャン・ルノワールというのは、フレーム内フレーム、画面のフレームのなかにさらにフレームをつくる人である。『牝犬』では最初から顕著ですよね。まず人形劇として映画が始まりますし、最後でもその額縁が繰り返される。この導入部の直後にもフレームがくるのですが、これが配膳用エレベーターの中から撮っている。何のためにこんなことをやっているかまったくわからないわけですよ。ここから見るって、劇中の誰の目線にも還元できない。強いて言えば、このエレベーターの枠自体に惹かれているのではないか(笑)。ここにも、どうしてもフレームを見つけてやるというルノワールの強い意志が感じられます。こういうフレーム内フレームがルノワールの映画にはほんとに多くて、『牝犬』でもいろいろと印象的な使われ方がされています。『スカーレット・ストリート』にも共通していますが、出納係の部屋の、檻のような空間。あるいは、リュリュがルグランに借りてもらったアパルトマンでは、その部屋を窓の外から撮るのが何度も繰り返されます。ルグランが暮らすアパルトマンのシーンでは逆に、たぶんパリに暮らしていればよくある光景なのでしょうけど、部屋の窓から中庭を隔てて向こう側の家の窓が見える。セットだと思いますが、この窓外の空間が反復されます。

【上映】『牝犬』抜粋

濱口 ルグランが自画像を描いている場面。それから、髭を剃りながら、おそらくは妻の年金を着服しているらしき場面。いずれのシーンでも鏡がまたもう一つのフレームになっているのですが、窓外の空間について言えば、二度目のほうはただの背景というより、明らかに窓の向こうの(右側の)部屋でピアノを弾いている女の子を映すことを意図したカメラポジションになっています。ピントも窓の向こうに合っているし、照明もその彼女にきっちり当てている。例えば小津の映画で、旅館に行くとメインの芝居場の向こうの光景が覗ける、背景に映るということがありますね。これも相当に念入りに演出していて不気味なのですが、観客には一種のリアリティのためと受け取れます。しかし、ここでルノワールが女の子を撮りにいっているのはいったい何なんでしょうか。何の役に立っているのか。

木下 その女の子も映るだけで、登場人物ですらなくて、ただの環境なんですよね。にもかかわらず、後景までフォーカスが当たっていて、間違いなく苦労して画面をつくっている。だからなんだ、というのが……

濱口 わからない(笑)。

木下 一方で、いつもすべてのものに意味を持たせているのがフリッツ・ラングですよね。すべてのものがギシギシと重い意味を担わされている。ラングの映画にこういう空間、前景と後景とが映っていたら、絶対に意味があって、後ろで何かが起こるはず。

濱口 ルノワールの場合、これが発展していき、1930年代後半になると、わかりやすい使い方としては『獣人』(1938)では、列車のなかで殺人がなされるとき、コンパートメントの窓にシェードが降ろされて、その向こうで事が起きている、という表現があったりします。フレームに隔てられた空間、フレームの外の空間でも物事がずっと蠢いている、ということですね。『獣人』のそれなんかは演出としても効果的で、その点でもしかしたら手腕の進化として指摘できるとは思うんですが、ただ『牝犬』のこの無償の窓の奥にも奇妙な魅力があります。やっぱり因果的に語ったら負けという気がしますね。あまり筋道立てて考えてやっていないのではないか、と私は踏んでいます。強いて言うなら、この、語られている事柄と無関係のものが蠢いている。というか、そういう因果から外れたものが蠢いているのでなくては世界を表現したことにならない、というのが彼の映画観であり世界観なのだろうと思います。

ご存じの通りジャン・ルノワールは画家オーギュスト・ルノワールの息子で、つねに身近に額縁というフレームのある生活を送っていた。そして、父親が自分をモデルに描いたり、あるいは別の誰かを描いているのを日常的に目にしていたりすれば、現実の空間にはフレームがないことを発見するわけです。父の描く絵はフレームによって区切られているけれども、その外にも空間は広がっているのがルノワールにはわかる。その領域には例えば、自分の家族の暮らしがあったりする。そうやって生活の中につねにフレームがあり、その内外を行き来することで、フレームというものへの感覚が培われたのでしょう。ルノワールにとって映画のフレーム内にさらなるフレームを導入するのも自然なことなのかな、と想像しています。

ついでに言えば、先ほどルノワールのカメラポジションの場合は、視線が離散的で、顔が見えなくなると述べましたけれど、その傾向は30年代を通して強まっていく。『牝犬』では人がフレームから出ていってしまうということはさほどなく、カメラが動くことによって人が出ていくことのほうが多いのですが、のちには、どんどん人が出ていくようになって、例えば『ランジュ氏の犯罪』(1936)——これも昔は全然見る機会がなかったけれど、今は配信で見られますね——、もしくはキャリアを通じて最高傑作とも言われるような『ゲームの規則』(1939)では、人が頻繁にフレームを出たり入ったりし続ける。

ジャン・ルノワールは父オーギュストについて、自分がモデルをするときに動くなとは一切言わなかった、と自伝で語っています。モデルをするのは嫌だったけど、いくら動いてもいいからラクだった、と。絵画において、動くモデルというのが、オーギュスト・ルノワールにとっては重要だった、ということがおそらくあるんでしょう。ただ、映画においては、動いていることは普通なわけです。だから、そのうえでジャン・ルノワールが映画の動きとして求めていたのは、フレームから抜け出していこうとする人たち、語りから逃れていく人々だったのではないか。それには俳優たちを活気づけなくてはならない。そしてそのためには俳優自身が自由さを感じられる必要もあったろう、と思います。一方で、もう一つの極があります。動かないということです。映画つまりモーション・ピクチャーであるからこそ、動かないということの特殊性もまた、より強く感じられる。それはジャン・ギャバンという俳優との共同作業のなかで最も生きてくると思うんです。彼の決して多彩ではない表情と雄弁ではない身振りのなかから、むしろエモーションが立ち上がってくる。この「離散」と「不動」の二つの軸が互いを活性化し合う。その葛藤をルノワールはキャリア全体を通じて洗練させていっていると思います。

木下 たしかにジャン・ギャバンと比べると、ミシェル・シモンって——デデ役のジョルジュ・フラマンもそうでしたが——よく動くし、ごちゃごちゃしている。いろんなところが動いているから、この人のどこを見ればいいのか、観客が視線を定めにくい。たとえ顔しか映ってなくても、そのパーツが蠢いていて、濱口さんがおっしゃる「離散」タイプの人。一方でギャバンは、どこを見たらいいかがはっきりしている表情、顔だなと思いますね。

フレームということで言うと、『スカーレット・ストリート』もまたフレームの映画だとは思うんです。ただ、それがまたルノワールと対照的で、後ろに別の空間として開けるというのとは違う。印象的なのはガラスのフレームでして、透明なガラス窓というフレームの中に何かがある、何かが起きるという場面が何度も出てきます。出納係の部屋もガラス張りでしたし、あるいはキティがジョニーと関係を持っていることがわかる場面。「ラブ、ラブ、ラブ……」と針の飛んだレコードが鳴っている怖い状況でクリスは二人を見てしまうわけですが、目撃が起こるのが透明なガラスのフレンチウィンドウ越しなんですよね。これはトム・ガニングが指摘していることですが、要するに、大人たちの情事を見る子供のように、自分が参加することはできないものを、フレームの中に見てしまう。最初にジョニーがキティに暴力を振るう姿を見て、クリスが巻き込まれてしまう場面でも、彼はやはり、自分がタッチできない大人同士の関係を見る子供としてある。しかもその後、そのときの光景とおぼしきものを、クリスは絵に描くんですよね。いわば原光景というわけですが、子供と大人の関係、視線とその対象という関係が徹底して分節化されていて、そうした分節化を明確に表現するものとしてフレームがある。それに対してルノワールのフレームは、同じ目撃のシーンでも、ベッドの二人を紗がかかった窓越しから撮っていて……

濱口 なんなんだこれは?と思うカメラワーク(笑)。

木下 誰かの視線という分節化ではないんですよね。

濱口 この決定的瞬間になぜこのカメラポジションなのか。しかし、それがどういうロジックなのか?と考えたら負け(笑)、という感じを非常に強く持ちますね。『スカーレット・ストリート』のフレームについては、『他なる映画と 1』のラング講座でも言及した箇所ですが、例の出納係の部屋では、自分が描いた絵が評判になっているのを知って嬉しそうなクリスを、まさに「出納係」と書かれたガラス越しに写す。ほんとにラングの性格が悪いなとも思うんですけど(笑)、お前はただの出納係なんだ、とその窓の文字で示すわけですね。

そろそろまとめますけれども、そのショットに典型的なように、ラングの場合、そこへ閉じ込めていくようなフレームづくりをする傾向があります。因果的に重要な人やモノは中心に押し込められていく。一つのショットと他のショットとの関係性を、主に視線を介して細々と構築していくことで空間全体や、語りそのものにある重心をつくっていくようなカメラの置き方をするのがラングである。一方、ルノワールは、カメラワークもフレームの作り方も離散的なものになっている、と言えるのではないか。画面の中の人々が散り散りとしたものになることを促すように、むしろフレームは機能しているのではないか。それが今回のテーマ「ラングからルノワールへ」をめぐる見立てになります。ラングを一方に置くことで、そして木下さんの引いてくださったいくつもの補助線のお陰で、ルノワールの特徴がより際立ったのではないかという気がします。木下さん、そしてご来場くださった皆さま、お付き合いいただきありがとうございました。